口腔外科医が解説!親知らずを抜かずに健康を守る方法

名古屋 天白区の歯医者・歯科・口腔外科・親知らずの抜歯治療のイナグマ歯科です。

親知らず、またの名を第三大臼歯は、私たちの口腔内に生える最後の歯として知られています。通常、18歳から25歳の間に生え始めますが、その位置や成長の仕方によっては、健康に影響を及ぼすことが少なくありません。かつては食生活に必要だった親知らずですが、現代の食文化の変化とともに、その存在意義が見直されています。親知らずが問題を引き起こすことが多い中で、必ずしも抜歯が必要ではないケースも存在します。

イナグマ歯科では、親知らずの状態を正確に把握し、必要な治療を提供することに力を入れています。親知らずが正しい位置に生えている場合や、周囲の歯に影響を与えない状況であれば、抜歯を避けることができるのです。これにより、手術に伴うリスクを回避し、健康な口腔環境を維持することができます。

本記事では、親知らずを抜かなくて良い具体的なケースや、親知らずの状態を確認する方法について詳しく解説します。定期的な歯科検診を通じて、自分自身の口腔の健康を守るための知識を身につけ、適切な判断を下す手助けをします。親知らずについての疑問や不安を解消し、安心して健康な口腔環境を維持するための情報を提供していきます。

目次

-

はじめに

- 親知らずとは?

- 親知らずの進化と現代の食生活の変化

-

親知らずの抜歯が必要な理由

- 2.1 生えるスペースがない

- 2.2 虫歯や歯周病のリスク

- 2.3 痛みや腫れの発生

-

親知らずを抜かなくても良いケース

- 3.1 親知らずが正しい位置に生えている場合

- 3.2 隣接する歯に影響を与えない場合

- 3.3 骨の中に埋まっている場合

- 3.4 痛みや感染症の兆候がない場合

-

親知らずの状態を判断する方法

- 4.1 定期的な歯科検診の重要性

- 4.2 X線検査の重要性

- 4.3 歯科医の見解を仰ぐ

-

親知らずを抜かないメリット

- 5.1 手術リスクの回避

- 5.2 回復期間の短縮

- 5.3 噛み合わせの維持

-

親知らずを抜かないデメリット

- 6.1 将来的なトラブルの可能性

- 6.2 定期的なチェックの重要性

-

親知らずに関するよくある質問

- 7.1 親知らずが生えてきたらどうすればいい?

- 7.2 親知らずの痛みを和らげる方法

- 7.3 抜歯後のケア

-

まとめ

- 親知らずの健康管理と定期的な検診の重要性

1. 親知らずとは?

親知らず(第三大臼歯)は、通常18歳から25歳の間に生えることが多い歯です。上下の顎にそれぞれ1本ずつ、合計4本の親知らずが存在します。この歯は、かつて人類が生肉や硬い食物を食べていた時代に必要とされていたため進化の過程で発達しました。しかし、現代の食生活の変化に伴い、顎の成長が抑えられ、親知らずが正常に生えることが少なくなりました。

親知らずは、正しく生えれば噛み合わせに貢献しますが、多くの場合、位置が悪く、歯並びや隣接する歯に悪影響を与えることがあります。そのため、多くの人が抜歯を選択することが一般的です。

親知らずの抜歯が必要な理由

親知らずを抜歯する理由は主に以下の通りです。

-

生えるスペースがない:

現代人の顎は小さく、親知らずが正しい位置に生えないことが多いです。これにより、他の歯が押し出されて歯並びが乱れることがあります。

-

虫歯や歯周病のリスク:

親知らずは、磨きにくい位置に生えるため、虫歯や歯周病になりやすいです。特に、部分的に生えた場合は、周囲の歯に悪影響を及ぼす可能性が高まります。

-

痛みや腫れ:

親知らずが生える過程で、歯茎が腫れたり、痛みが生じることがあります。これが続く場合、抜歯が必要とされることが多いです。

2. 親知らずを抜かなくても良いケース

2.1. 親知らずが正しい位置に生えている場合

親知らずが完全に生え、正しい位置にある場合、その歯は噛み合わせに貢献します。この場合、他の歯に圧力をかけることがなく、通常の歯と同じように機能します。特に、親知らずが完全に生えそろっており、隣接する歯との間に十分なスペースがある場合は、抜歯の必要はありません。

2.2. 隣接する歯に影響を与えない場合

親知らずが生える位置や角度によっては、隣接する歯に圧力をかけることなく、安定した状態を保つことができます。この場合、隣の歯に悪影響を及ぼさないため、親知らずを残しておくことが有益です。特に、親知らずがまっすぐに生えている場合、他の歯とのバランスが取れていることが多いです。

2.3. 骨の中に埋まっている場合

親知らずが顎の骨の中に埋まっている場合、そのままにしておいても問題が生じないことがあります。特に、埋まっている親知らずが他の歯に悪影響を与えない場合、抜歯を避ける選択が適切です。ただし、骨の中に埋まっている場合でも、定期的にX線検査を受け、状態を確認することが重要です。

2.4. 痛みや感染症の兆候がない場合

親知らずが痛みを伴わず、炎症や感染症の兆候がない場合、そのままにしておいても問題ありません。例えば、親知らずが正しく生えている場合や、痛みや腫れがない場合は、抜歯する必要はありません。この場合、定期的な歯科検診を通じて、問題が発生しないか確認することが重要です。

3. 親知らずの状態を判断する方法

3.1. 定期的な歯科検診

親知らずの状態を正確に把握するためには、定期的な歯科検診が不可欠です。歯科医は、親知らずの位置や状態を確認し、必要な治療を提案します。特に、親知らずが生えてきた際には、初期段階でのチェックが重要です。定期検診を受けることで、虫歯や歯周病の早期発見にもつながります。

3.2. X線検査の重要性

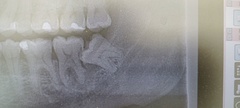

X線検査は、親知らずの状態を詳しく確認するために非常に重要です。X線を使うことで、親知らずの位置、埋まっているかどうか、周囲の歯との関係を視覚的に確認できます。この情報を基に、抜歯が必要かどうかの判断が行われます。特に、埋伏親知らず(完全に埋まっている親知らず)の場合は、X線検査が必須です。

3.3. 歯科医の見解を仰ぐ

親知らずについて不安や疑問がある場合は、専門の歯科医に相談することが大切です。歯科医は、患者の状態に応じた適切なアドバイスを提供します。自分の親知らずの状態を理解することで、適切な判断ができ、健康を維持するための手助けになります。

4. 親知らずを抜かないメリット

4.1. 手術リスクの回避

親知らずを抜かないことで、外科手術に伴うリスクを回避できます。手術には、出血、感染、麻酔の副作用などのリスクが伴います。特に高齢者や持病のある方にとっては、これらのリスクを避けることが重要です。

4.2. 回復期間の短縮

親知らずを抜かない場合、手術後の回復期間が不要となります。抜歯後は数日から数週間の回復期間が必要ですが、その分の時間が省けるため、日常生活に早く戻ることができます。また、痛み止めや抗生物質を服用する必要もなくなります。

4.3. 噛み合わせの維持

親知らずが正しい位置に生えている場合、その歯が噛み合わせに貢献することがあります。特に、親知らずが健全であれば、噛み合わせを維持し、顎関節への負担を減らす効果があります。これにより、長期的な口腔の健康を保つことができます。

5. 親知らずを抜かないデメリット

5.1. 将来的なトラブルの可能性

親知らずを抜かない場合、将来的に問題が生じる可能性があります。例えば、年齢を重ねるにつれて、親知らずが生える角度が変わったり、隣接する歯とのバランスが崩れたりすることがあります。また、親知らずの位置によっては、虫歯や歯周病のリスクが高まるため、注意が必要です。

5.2. 定期的なチェックの重要性

親知らずを残す場合、特に定期的な歯科検診が欠かせません。問題が発生する前に早期発見し、適切な対処ができるようにするためです。定期的なチェックを受けることで、親知らずが健康であるか、または抜歯が必要になるかを見極めることができます。

6. 親知らずに関するよくある質問

6.1. 親知らずが生えてきたらどうすればいい?

親知らずが生えてきた際には、まず歯科医に相談することが重要です。早期に診断を受けることで、問題が発生する前に対処できます。また、痛みや腫れがある場合は、適切な処置を受けることが大切です。

6.2. 親知らずの痛みを和らげる方法

親知らずに痛みがある場合、まずは冷やすことが効果的です。冷やすことで腫れを軽減し、痛みを和らげることができます。また、市販の痛み止めを使用することも考えられます。しかし、痛みが続く場合や悪化する場合は、必ず歯科医の診察を受けることが必要です。

6.3. 抜歯後のケア

抜歯後は、腫れや痛みを和らげるために冷やすことが大切です。また、歯科医からの指示に従い、薬の服用や食事に注意することが求められます。硬いものや刺激の強い食べ物を避け、柔らかい食事を心がけることが重要です。口の中を清潔に保つために、指示に従ったうがいやブラッシングを行いましょう。

7. まとめ

親知らずを抜かなくても良い場合について詳しく解説しました。親知らずが正しい位置にあり、隣接する歯に影響を与えない場合や、痛みや感染症の兆候がない場合には、抜歯の必要がないことが多いです。しかし、将来的なトラブルを避けるためには、定期的な歯科検診が欠かせません。歯科医とのコミュニケーションを大切にし、自分の口腔の健康をしっかりと管理していくことが重要です。健康な親知らずを持つことは、長期的な口腔の健康に寄与しますので、適切な判断を下しながら、健康を維持していきましょう。

口腔外科・親知らずの抜歯のことなら、名古屋市天白区の歯医者・歯科・口腔外科・親知らずの抜歯のイナグマ歯科までご相談ください。

監修 岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊尚広

イナグマ歯科の予約 →詳細はこちら

口腔外科のページ→詳細はこちら

親知らずの抜歯のページ →詳細はこちら

歯科定期検診 →詳細はこちら