目次

1. 歯ぎしりとは

2. 歯ぎしりの原因

2-1. ストレス

2-2. 睡眠障害

2-3. 噛み合わせの問題

3. 歯ぎしりがセラミックの歯に与える影響

3-1. 破損するリスクがある

3-2. 噛み合わせに影響が及ぶ

4. 歯ぎしりはセラミックの歯以外にも影響を与える

4-1. 天然歯にダメージを与える可能性がある

4-2. 顎関節症を発症するリスクがある

4-3. 歯周組織に負担がかかる

4-4. 全身の不調につながる可能性がある

5. 歯ぎしりからセラミックの歯を守るためには

5-1. マウスピースを使用する

5-2. 定期的にメンテナンスに通う

5-3. 生活習慣を改善する

6. まとめ

こんにちは。名古屋市天白区にある歯医者「イナグマ歯科」です。

昨今、セラミックの歯を選択される方が増えていますが、歯ぎしりの習慣がある方は注意が必要です。歯ぎしりをする習慣があるとセラミックの歯に影響を与える可能性があります。

では、歯ぎしりによる力からセラミックの歯を守るためにはどのような対策が必要なのでしょうか。

そこで本記事では、歯ぎしりがセラミックの歯に与える具体的な影響と、長持ちさせるための効果的な対策について詳しく解説します。セラミックの歯を長く使い続けるために、正しい知識を身につけましょう。

1. 歯ぎしりとは

歯ぎしりとは、ブラキシズムと呼ばれる現象で、上下の歯を強く噛み締めたり、横にすり合わせたりする行動です。多くの場合、睡眠中に発生するため本人は気づかないことが多く、家族からの指摘で初めて自覚するケースが少なくありません。

歯ぎしりにはいくつかタイプがあり、最も多いのがグラインディングと呼ばれる、歯を横方向にすり合わせる動作です。次に、クレンチングという歯を強く噛み締める状態があり、これは日中のストレス時にも起こりやすい傾向があります。

歯ぎしりをおこなっている方には、いくつかの特徴的な症状が現れます。朝起きたときのあごの疲労感や痛み、頭痛・肩こりなどが代表的な症状です。また、歯の摩耗や欠け、詰め物の脱落なども歯ぎしりのサインとして現れることがあります。

人によっては音が非常に大きく、周囲の方の睡眠を妨げることも少なくありません。

2. 歯ぎしりの原因

どうして歯ぎしりが起こるのか疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。以下に、歯ぎしりの主な原因を解説します。

2-1. ストレス

歯ぎしりの最も大きな原因として挙げられるのがストレスです。

仕事や人間関係、肉体的疲労など無意識のうちにさまざまなストレスを受けると、歯ぎしりというかたちで発散している可能性があります。日中に抑制された感情や緊張が、寝ている間に歯ぎしりとして現れることが多いです。

これは、完璧主義な方や、感情を内に溜め込みがちな方に多く見られる傾向にあります。また、不安や心配事が続いている時期には悪化することも多く、精神的な健康状態と密接な関係があることがわかっています。

2-2. 睡眠障害

睡眠障害も歯ぎしりの原因のひとつです。睡眠のサイクルが正常に機能していないと、脳の覚醒レベルが不安定になります。睡眠時無呼吸症候群や不眠症など、正常な睡眠パターンから外れて乱れている状態では、歯ぎしりが起こる可能性が高くなるでしょう。

また、睡眠の浅い状態が続くと、筋肉の緊張が十分に解けず、あごの筋肉が過度に活動するケースも少なくありません。結果として、歯ぎしりにつながることがあるのです。

2-3. 噛み合わせの問題

噛み合わせの異常も、歯ぎしりを引き起こす要因です。

歯の高さが不均一であったり、歯が欠損している部分があったりする場合、残った歯に過度な負担がかかり、歯ぎしりが発生することがあります。また、歯科治療後の詰め物や被せ物の高さが適切でない場合も、噛み合わせが崩れて歯ぎしりにつながることがあるため注意が必要です。

3. 歯ぎしりがセラミックの歯に与える影響

歯ぎしりによってセラミックの歯の寿命が短くなるケースも少なくありません。以下に、歯ぎしりがセラミック歯に与える影響を解説します。

3-1. 破損するリスクがある

歯ぎしりをするとセラミックの歯が破損する可能性があります。セラミックは陶材なので強い力が継続的に加わると、セラミックの歯が欠けたり割れたりするリスクが高まります。

とくに奥歯には大きな力がかかることが多いです。歯ぎしりや食いしばりの症状に気づかずに治療を進めると、治療後にセラミックの歯が欠けたり割れたりすることも少なくありません。

3-2. 噛み合わせに影響が及ぶ

セラミックの歯の素材によっては天然の歯よりも硬い場合があります。歯ぎしりや食いしばりの癖があると、天然歯が削れることがあります。天然歯が削れて噛み合わせが悪くなると、セラミックの歯が高くなり、食べ物を噛んだときに割れやすくなります。

噛み合わせの変化は、セラミックの歯に不均等な力をかけることになり、特定の部分に過度な負荷が集中してしまいます。この状態が続くと、セラミックの歯の寿命が短くなる可能性があるでしょう。

4. 歯ぎしりはセラミックの歯以外にも影響を与える

歯ぎしりの癖があると、セラミックの歯以外にもさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。以下に、セラミックの歯以外に与える影響について解説します。

4-1. 天然歯にダメージを与える可能性がある

歯ぎしりで上と下の歯を擦り合わせることによって、セラミックの歯だけでなく天然歯も擦り減る可能性があります。天然歯のエナメル質は非常に硬い組織ですが、歯ぎしりによる持続的な摩擦には耐えられません。

特に犬歯や臼歯の噛み合わせ部分は摩耗しやすく、歯の形が変化することで機能的な問題が生じる可能性もあります。摩耗が進行して象牙質が露出すると、知覚過敏の原因となることもあるでしょう。

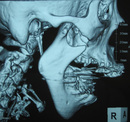

4-2. 顎関節症を発症するリスクがある

歯ぎしりはあごの関節にも大きな負担をかけます。これによって、顎関節症を引き起こす可能性があります。

顎関節症を発症すると、口を開ける際に痛みが生じたり音が鳴ったりすることがあります。開口制限などの症状が現れることもあるでしょう。重症化して、食事や会話がしにくくなると、日常生活に支障をきたす可能性もあるため注意しなければなりません。

4-3. 歯周組織に負担がかかる

歯ぎしりによる過度な力は、歯を支える歯周組織にも悪影響を与えます。歯根膜や歯槽骨に過度な負荷がかかると、歯周病の進行が促進される可能性があります。

すでに、歯周病に罹患している場合、歯ぎしりによって負荷が加わり続けると病状が急速に悪化する可能性もあります。歯周病が進行すると、歯が動揺しはじめ、最悪の場合には歯の脱落につながることもあるでしょう。

4-4. 全身の不調につながる可能性がある

歯ぎしりの癖があると口の中だけでなく全身に影響を与える可能性もあります。例えば、歯ぎしりによって咀嚼筋の過度な緊張を引き起こすと、頭痛や肩こりの原因となるでしょう。また、睡眠の質にも影響を与え、日中の集中力が低下したり、疲労感が増したりする可能性もあります。

5. 歯ぎしりからセラミックの歯を守るためには

歯ぎしりからセラミック歯を守るためにはどうしたらいいのか気になっている方も多いでしょう。以下に、セラミックの歯を守る対処法をご紹介します。

5-1. マウスピースを使用する

歯ぎしりからセラミック歯を守る最も効果的な方法は、マウスピースの使用です。専用のマウスピースを装着することで、歯ぎしりによって歯に加わる力を分散させることが可能になります。力を分散させることで、セラミックの歯の破折を防ぐことができます。

マウスピースは歯科医院で作製できます。ご自身の歯列にフィットするマウスピースを使用することで、歯ぎしりによる力を効果的に吸収し、セラミックの歯への直接的なダメージを防ぎます。

5-2. 定期的にメンテナンスに通う

セラミック治療後は、定期的にメンテナンスを受けることも大切です。噛み合わせは加齢などによって変化していきます。メンテナンスを怠ると噛み合わせが悪くなっても対処が遅れてセラミックの歯が割れやすくなります。

歯科医院での定期的なメンテナンスでは、セラミックの歯や噛み合わせに問題はないかを確認します。定期的にメンテナンスに通っていれば、これらの問題を早期に発見でき、適切な対処が可能になるでしょう。

5-3. 生活習慣を改善する

セラミックの歯を守るためには生活習慣を見直し、必要に応じて改善することも大切です。

歯ぎしりや食いしばりは、さまざまな要因が重なり合って起こるといわれています。ストレスを溜めない、規則正しい生活を送る、睡眠の質を高めるといったことで歯ぎしりが改善することも少なくありません。

また、就寝前のリラクゼーションやアルコール・カフェインの摂取制限なども効果的です。

6. まとめ

歯ぎしりがセラミックの歯に与える影響は軽視できません。せっかくセラミック治療を受けても、歯ぎしりの習慣があると長持ちしない可能性があることが現状です。セラミック歯の破損や表面の摩耗、噛み合わせの変化など、様々な問題が生じる可能性があります。

また、歯ぎしりは天然歯や顎関節、全身にも悪影響を及ぼす可能性があります。身体の健康を守るためにも対策を取る必要があるでしょう。

マウスピースの使用や定期的なメンテナンス、生活習慣の改善など、複数のアプローチを組み合わせることで、歯ぎしりによる力からセラミックの歯を守ることができます。

セラミック治療を検討されている方は、名古屋市天白区にある歯医者「イナグマ歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、審美歯科治療、セラミック治療に特に注力しながら、虫歯・歯周病治療、顎関節症治療、口腔がん検診など、さまざまな診療を行っています。

ホームページはこちら、ネット予約も受け付けておりますので、ぜひご活用ください。

岡山大学 歯学博士

厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医

稲熊尚広

2025年06月26日 22:50