はじめに

歯の痛みは誰にとっても不快であり、その原因はさまざまです。中でも、「噛みしめたときに歯が痛む」という経験をしたことがある方は少なくないでしょう。しかし、普段は痛くないのに、噛みしめた瞬間に限って痛みが現れると、どうしてそうなるのか不思議に感じるかもしれません。

この記事では、噛みしめたときに歯が痛む理由について、詳しく説明し、その解決方法についても触れていきます。歯の痛みの原因や、予防・改善策を理解することで、日常生活での不安やストレスを減らし、歯の健康を保つ手助けになります。

1.1 歯の痛みの種類とは?

まず、歯の痛みにはいくつかの種類があり、それぞれ原因や症状が異なります。歯の痛みの代表的な種類を以下に紹介します。

1.1.1 虫歯による痛み

虫歯は、歯に細菌が感染して進行することによって引き起こされる痛みです。初期の段階では痛みを感じないこともありますが、虫歯が進行すると、噛んだり冷たいものを口にしたときに鋭い痛みを感じることがあります。

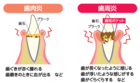

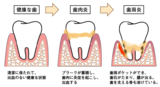

1.1.2 歯周病による痛み

歯周病は歯茎の炎症が進行した状態で、歯を支える骨が徐々に失われていきます。歯周病が進むと、歯茎が腫れたり、出血したりすることがあり、噛んだときに歯に違和感を感じることがあります。

1.1.3 歯の神経による痛み

歯の神経が炎症を起こすと、強烈な痛みが走ることがあります。特に冷たいものや熱いものに反応して痛みが増すことがあります。神経の炎症は虫歯が進行した結果として現れることが多いです。

1.1.4 歯ぎしりによる痛み

歯ぎしりや食いしばりは、歯に過度な負担をかける原因となります。このような習慣が続くと、歯のエナメル質がすり減り、歯の内部の神経に影響を与えることがあります。噛みしめると痛みが生じる場合、これが原因であることがあります。

1.2 噛みしめたときの歯の痛みの原因とは?

噛みしめたときにのみ歯が痛む場合、いくつかの原因が考えられます。ここでは、その代表的な原因を詳しく見ていきましょう。

1.2.1 歯ぎしりや食いしばり

歯ぎしりや食いしばりは、無意識のうちに行われることが多いですが、これが原因で歯に強い圧力がかかります。特に寝ている間に無意識に歯ぎしりをしている場合や、日中にストレスで食いしばることが原因となり、噛みしめたときに歯が痛むことがあります。歯ぎしりや食いしばりによって、歯のエナメル質がすり減ったり、歯にひびが入ったりすることが痛みを引き起こすのです。

1.2.2 歯の詰め物やクラウンの不具合

歯に詰め物やクラウンが入っている場合、それが不適切に装着されていたり、長期間使用していることで劣化することがあります。噛みしめたときにその詰め物が動いたり、歯と詰め物の間に隙間ができたりすると、痛みを感じることがあります。

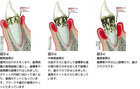

1.2.3 歯の亀裂や割れ

歯に微細な亀裂が入っていると、噛みしめたときにその亀裂が広がり、痛みが生じることがあります。歯が割れている場合も、圧力がかかると痛みが強くなることがあります。特に硬い食べ物を食べる際や無理に歯を使うと痛みが顕著になります。

1.2.4 歯の神経が炎症を起こしている場合

歯の神経が炎症を起こしている場合、噛んだときに痛みを感じやすくなります。これは、歯に強い圧力がかかることで、炎症を起こした神経がさらに刺激され、痛みを引き起こすのです。炎症が進行すると、痛みが持続することもあります。

1.3 この記事で得られる情報と解決策

この記事では、噛みしめたときに歯が痛む原因を突き止め、その解決策を提供します。歯の痛みがどのようにして引き起こされるのかを理解することで、予防策を講じ、痛みを軽減する方法が見えてきます。具体的には、歯の健康を守るための正しいケア方法、歯科医院での治療方法、噛みしめを防ぐための対策などを紹介します。

2.1 歯の痛みが噛みしめ時に限る理由

噛みしめたときに特に歯が痛む理由は、歯にかかる圧力とそれによる歯の負担に関係しています。歯は、通常の噛む動作でもある程度の圧力を受けますが、食いしばりや歯ぎしりのように過剰に圧力をかけることが痛みを引き起こします。噛みしめる力が強ければ強いほど、歯の内部で負担がかかり、神経に刺激を与えることになるため、痛みを感じることがあるのです。

2.2 歯の神経と噛みしめの関係

歯の神経は、歯の中心に位置し、血管と神経線維を含んでいます。噛みしめると、その力が歯の内部に伝わり、神経を刺激します。この刺激が痛みとして感じられるのです。特に、虫歯や歯のひびがある場合、その部分に圧力が集中するため、強い痛みを感じることがあります。

2.3 歯ぎしりと食いしばりの影響

歯ぎしりや食いしばりは、歯に対する継続的な圧力をかけるため、歯の痛みを引き起こす主要な原因の一つです。特に寝ている間に歯ぎしりをしている場合、その影響が長期間にわたって蓄積し、歯のエナメル質がすり減ったり、歯の内部がダメージを受けたりします。これが痛みとして表れるのです。

歯が痛い原因とその種類

歯の痛みは、さまざまな原因によって引き起こされます。痛みの種類や症状を理解することで、適切な対処法を知ることができます。ここでは、代表的な歯の痛みの原因を詳しく解説します。

3.1 虫歯による痛み

虫歯は、歯のエナメル質や象牙質が細菌によって侵食されることで発生します。初期の虫歯は痛みを感じにくいですが、進行すると以下のような症状が現れます。

冷たいものや甘いものを食べるとしみる

何もしなくてもズキズキと痛む

物を噛むと痛みが走る

初期段階で適切な治療を受けることで、虫歯の進行を防ぐことが可能です。

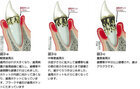

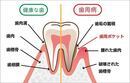

3.2 歯周病による痛み

歯周病は、歯茎や歯槽骨に影響を与える細菌感染症です。歯周病による痛みは、以下のような特徴があります。

歯茎が腫れて赤くなる

歯を磨くと出血しやすい

歯がぐらつく

口臭が強くなる

進行すると、歯を支える骨が溶け、最終的には歯を失う可能性があります。

3.3 歯の詰め物やクラウンの不具合

過去に治療した歯の詰め物やクラウンが劣化したり、適切に装着されていない場合、痛みが生じることがあります。

詰め物が外れかけている

クラウンが浮いている感じがする

熱いものや冷たいものがしみる

噛むと痛みがある

このような症状がある場合、歯科医院で修復が必要です。

3.4 歯の亀裂や割れによる痛み

歯にひびが入ったり、割れてしまうと、神経が刺激されて痛みを感じることがあります。特に以下のような場合に注意が必要です。

物を噛んだ瞬間に鋭い痛みが走る

歯に小さなひびが入っている

歯の一部が欠けている

歯の亀裂は、放置するとさらに悪化し、神経に達する可能性があります。

3.5 歯の神経が炎症を起こしている場合

歯の内部にある神経(歯髄)が炎症を起こすと、強い痛みが発生します。これを「歯髄炎」と呼びます。

何もしなくてもズキズキ痛む

夜間に痛みが強くなる

一度痛み出すと、鎮痛剤が効きにくい

この場合、根管治療が必要になることがあります。

歯の痛みに関するよくある質問(FAQ): 解決策と対処法

歯の痛みは、誰にでも一度は経験がある症状です。痛みがあると日常生活に支障をきたし、悩みの種となります。しかし、歯の痛みの原因やその対処法は様々で、症状に応じた適切な対応が求められます。特に噛みしめや歯ぎしりが原因で歯の痛みが生じることも多いため、どのタイミングで歯科医を受診すべきか、その対処法について知っておくことが重要です。

この記事では、歯の痛みに関するよくある質問(FAQ)を紹介し、それぞれの症状に対する理解を深めるとともに、自宅でできる対処法や歯科医に行くべきタイミングについても解説します。これらの情報をもとに、痛みを和らげる方法や予防策を実践し、歯の健康を守りましょう。

4.1 Q1: 噛みしめていないのに歯が痛むことがあるのはなぜ?

噛みしめていないのに歯が痛むことがあるのは、実は意外に多い現象です。特に噛みしめていないのに痛みを感じる場合、その原因にはいくつかの可能性が考えられます。

1. 歯茎や歯周組織の炎症

歯周病や歯茎の炎症(歯周炎)が進行すると、歯そのものに直接的な痛みを感じることがあります。この場合、噛みしめたり食事をしたりしていなくても、歯周組織が炎症を起こして痛みが発生します。特に歯茎が腫れている場合、歯の根元に痛みを感じることがあります。

2. 虫歯や歯の亀裂

虫歯が進行すると、歯が知覚過敏を引き起こし、温度差や食事に反応して痛みを感じることがあります。また、歯に小さな亀裂が入っていると、噛みしめていなくても痛みを感じることがあります。亀裂が神経に近い部分まで達している場合、冷たい飲み物や食べ物が歯に触れるだけで痛みが生じることがあります。

3. 歯の神経の問題

歯の内部にある神経が炎症を起こしていると、特に噛みしめていない時でも痛みを感じることがあります。このような症状は、歯の神経が感染したり、歯の内部に膿が溜まったりすることが原因です。歯科医での治療が必要です。

4. 歯ぎしりや無意識の噛みしめ

昼間でも無意識に歯を噛みしめている場合、歯に過度な負担がかかり、痛みを引き起こすことがあります。これは、寝ている間の歯ぎしりと同じようなメカニズムです。無意識のうちに歯を強くかんでいると、歯の根元に負担がかかり、痛みを感じることがあります。

これらの原因を特定するためには、歯科医での診断が必要です。歯科医が口内の状態をチェックし、適切な治療を行うことが重要です。

4.2 Q2: 歯の痛みが噛みしめ時だけで、普段は痛まないのは正常か?

噛みしめ時だけに歯の痛みを感じることは、決して珍しいことではありません。この症状は、特に歯ぎしりや顎の筋肉の緊張が原因となることが多いです。

1. 歯ぎしりや噛みしめによる痛み

歯ぎしりや噛みしめによる痛みは、通常、噛んだり力を入れた時にのみ感じます。これは、歯や顎の筋肉に過度な負担がかかることによって引き起こされるものです。歯ぎしりや噛みしめが無意識のうちに行われている場合でも、歯に直接的なダメージを与えることがあります。これにより、歯の神経に負担がかかり、痛みが生じることがあります。

2. 歯周病や歯の噛み合わせ

噛みしめ時に痛みを感じる場合、歯周病や歯の噛み合わせの問題も影響している可能性があります。歯が不適切に噛み合っていると、力が均等に分散されず、特定の歯に過度な力が加わります。これにより、歯が痛むことがあります。

3. 顎の筋肉の緊張

長時間のストレスや不安によって顎の筋肉が緊張すると、噛みしめ時に痛みが生じることがあります。特に、寝ている間に無意識に歯ぎしりをしている場合、目覚めた時に顎の筋肉が痛むことがあります。

このような場合には、歯科医に相談し、適切な治療を受けることが大切です。歯ぎしりや噛みしめに対する対策を講じることで、症状を改善することができます。

4.3 Q3: 歯の痛みを和らげるための自宅でできる対処法は?

歯の痛みを和らげるためには、すぐに歯科医に行くことが最も重要ですが、急な痛みに対処するためには自宅でできる対策もあります。以下は、自宅でできるいくつかの効果的な方法です。

1. 温湿布や冷湿布

歯の痛みが炎症や腫れによって引き起こされている場合、温湿布や冷湿布を使うことで痛みを和らげることができます。冷湿布は特に急性の痛みに有効ですが、炎症がひどい場合は温湿布を試すこともできます。

2. 痛み止めの使用

市販の痛み止め(アセトアミノフェンやイブプロフェンなど)を使用することで、歯の痛みを一時的に和らげることができます。ただし、薬を使う前には使用方法を守り、過剰に服用しないようにしましょう。

3. 塩水でうがい

塩水でうがいをすることで、口内の細菌を減らし、炎症を抑えることができます。温かい水に塩を溶かしてうがいをすることで、歯茎の腫れや痛みを軽減できます。

4. 歯を優しく磨く

歯を強く磨くと痛みが悪化することがありますが、優しく歯を磨くことは痛みを和らげる助けになります。歯ブラシの毛先を使って軽く磨き、歯茎を傷つけないように注意しましょう。

5. 食事の選び方

歯が痛い時には、硬い食べ物や熱い食べ物を避け、柔らかく冷たい食べ物を選ぶことが重要です。また、甘いものも避けるようにしましょう。

4.4 Q4: 歯ぎしり防止のためにマウスピースは効果的か?

歯ぎしりを防ぐためにマウスピースは非常に効果的な対策の一つです。歯ぎしりは、睡眠中やストレスがかかっている時に無意識に行われるため、歯に過度な力がかかり、歯の摩耗や痛み、顎の筋肉の疲労を引き起こします。

1. マウスピースの仕組み

マウスピースは、歯にかかる力を分散し、歯や顎へのダメージを防ぐ役割を果たします。歯科医でオーダーメイドのマウスピースを作成してもらうことで、より効果的に歯ぎしりを防ぐことができます。

2. マウスピースの使用方法

寝る前にマウスピースを装着するだけで、歯ぎしりによるダメージを減らすことができます。初めは違和感を感じることもありますが、慣れることで快適に使用できます。

4.5 Q5: 歯の痛みが続く場合、どのタイミングで歯科医に行くべきか?

歯の痛みが続く場合は、早めに歯科医に行くことが重要です。特に以下のような症状が続く場合は、すぐに受診することをおすすめします。

1. 痛みが数日以上続く

痛みが数日以上続く場合、虫歯や歯周病などの疾患が進行している可能性があります。

2. 強い痛みがある

強い痛みがある場合、歯の神経が炎症を起こしているか、歯の根に膿が溜まっている可能性があります。

3. 口内に腫れがある

口内に腫れが見られる場合、歯茎の感染症が進行している可能性があるため、早期に治療を受けることが重要です。

4. 発熱を伴う痛み

歯の痛みとともに発熱がある場合、感染症が進行していることを示唆しており、早急な治療が必要です。

歯の痛みが続く場合や不安な場合は、迷わず歯科医を受診しましょう。早期に治療を受けることで、痛みを早く和らげ、さらに深刻な問題を防ぐことができます。

噛みしめ時の歯痛の治療法と対処法

歯の痛みは、食事や会話をする際に最も厄介で不快な症状の一つです。特に「噛みしめ時の歯痛」は、無意識のうちに力を入れて噛みしめてしまうことによって引き起こされます。この痛みは、一時的なものから慢性的なものまで様々な種類があり、早期に対処しないと歯の健康を損なう原因になります。この記事では、噛みしめ時の歯痛を和らげるための家庭でできる方法から歯科医院での治療方法、さらには予防策までを詳しく紹介します。

5.1 痛みを軽減するための家庭でできる方法

歯が痛むとき、すぐに歯科医院に行くことができない場合もあります。しかし、家庭でできる対処法で一時的に痛みを和らげることができます。以下の方法を試して、痛みを軽減しましょう。

1. 温湿布・冷湿布を使う

歯の痛みが炎症によるものであれば、冷湿布を使うことで痛みを和らげることができます。冷湿布は、血管を収縮させて腫れを抑える効果があります。一方、筋肉の緊張による痛みの場合は、温湿布を使うと血行が改善され、痛みが緩和されることがあります。

方法:

- 冷湿布: 氷をタオルで包んで患部に当て、10〜15分間おきに繰り返します。

- 温湿布: 温かいタオルを患部に当て、リラックスしながら痛みを軽減します。

2. 市販の痛み止めを使う

歯の痛みが強くなる前に、市販の鎮痛剤を使うことも有効です。アセトアミノフェンやイブプロフェンなどが有名で、これらは痛みを和らげ、炎症を抑える効果があります。ただし、過剰に使用しないようにし、服用前には使用方法をよく確認しましょう。

3. 塩水でうがいをする

塩水は、歯周炎や歯茎の腫れに効果的です。温かい水に塩を溶かしてうがいをすることで、口内の細菌を減らし、炎症を軽減することができます。

方法:

- 温かい水(約300ml)に塩を小さじ1/2ほど溶かして、うがいをします。

- これを1日数回繰り返すことで、痛みや炎症が軽減されます。

4. 歯磨きとフロスを使って清潔を保つ

歯の痛みが虫歯や歯周病に起因している場合、歯磨きとフロスを使って口内を清潔に保つことが大切です。痛みを感じる部分に刺激を与えないように優しく磨くことを心がけましょう。

5.2 歯科医院での治療方法と処置

家庭での対処法だけでは歯の痛みを完全に解決できないこともあります。そのため、専門的な治療が必要です。歯科医院で行われる治療法について紹介します。

1. 歯の神経の治療

歯の痛みが神経に関わるものであれば、根管治療(根管治療)が行われることがあります。根管治療は、感染した神経を除去し、歯の内部を清掃・消毒することで痛みを解消する治療法です。

2. 噛み合わせの調整

歯が噛み合っていないことが痛みの原因となっている場合、歯科医が噛み合わせの調整を行います。歯の削合や補綴物の調整によって、負担を軽減し、歯の痛みを和らげることができます。

3. 歯周病の治療

歯茎や歯周組織の炎症が原因で痛みが生じている場合、歯科医は歯周病の治療を行います。歯石を除去したり、歯茎の治療を行ったりして、炎症を抑え、痛みを軽減します。

4. 口腔内の検査と診断

痛みの原因を正確に診断するために、歯科医はX線や口腔内の検査を行います。これによって、虫歯の進行具合や歯の状態を確認し、最適な治療法を提案します。

5.3 歯ぎしり防止のためのマウスピース(ナイトガード)とは?

歯ぎしりや無意識に噛みしめをしてしまうことが痛みを引き起こす原因となります。このような場合、マウスピース(またはナイトガード)を使用することが効果的です。マウスピースは、歯を保護し、圧力を分散させることで歯への負担を軽減します。

1. マウスピースの仕組み

マウスピースは、歯科医によってオーダーメイドで作成されます。睡眠中に噛みしめを防ぎ、歯や顎にかかる圧力を軽減します。また、歯を保護することにより、歯ぎしりによる摩耗やひび割れを防ぐ役割もあります。

2. マウスピースの利点

- 歯を保護する: 歯ぎしりによる摩耗や割れを防ぐ。

- 顎への負担を軽減: 顎の筋肉や関節にかかる圧力を分散。

- 睡眠の質向上: 歯ぎしりによる不快感を軽減し、深い睡眠を促す。

3. 使用方法

夜寝る前にマウスピースを装着することで、噛みしめや歯ぎしりを防ぐことができます。初めて使用する場合は、違和感があるかもしれませんが、慣れると快適に使えるようになります。

5.4 歯の詰め物やクラウンの調整・交換

歯の詰め物やクラウン(冠)が原因で痛みが生じている場合、その調整や交換が必要です。詰め物やクラウンが適切にフィットしていないと、噛みしめ時に痛みが増すことがあります。

1. 詰め物の調整

詰め物が合っていない場合、食べ物が詰まることによって痛みを引き起こします。歯科医は詰め物を調整し、歯とのフィット感を改善します。

2. クラウンの交換

クラウンが長期間使用されていると、摩耗や破損が起こることがあります。痛みが続く場合、クラウンを交換することで問題を解決できることがあります。

歯の健康を守るための予防策とケア方法

歯の痛みを防ぐためには、日々の予防策とケアが重要です。以下では、歯の健康を守るために実践すべき予防策を紹介します。

6.1 定期的な歯科検診の重要性

定期的な歯科検診は、虫歯や歯周病を早期に発見し、未然に防ぐために不可欠です。歯科医によるプロフェッショナルなクリーニングやチェックを受けることで、歯の問題を早期に発見し、痛みを未然に防ぐことができます。

6.2 正しいブラッシングと歯周ケア

歯の健康を保つためには、毎日のブラッシングが欠かせません。特に、歯周病の予防には歯茎のケアが重要です。優しく丁寧に歯を磨き、歯周ポケットに溜まったプラークを取り除くことが歯周病予防につながります。

6.3 食生活の見直しと歯の健康の関係

食生活も歯の健康に大きな影響を与えます。砂糖を多く含む食べ物や飲み物を控え、カルシウムやビタミンDが豊富な食事を摂ることで、歯を強く保つことができます。

6.4 ストレス管理と噛みしめ防止

ストレスが原因で歯ぎしりや噛みしめをしてしまうことがあります。リラックスする時間を作ることや、適切なストレス管理法を学ぶことで、歯ぎしりを防ぐことができます。

まとめ

7.1 噛みしめ時の歯痛の原因とその予防法

噛みしめ時の歯痛は、歯ぎしりや顎の筋肉の緊張が原因となります。この痛みを予防するためには、マウスピースやストレス管理が効果的です。

7.2 早期に歯科医を受診し、適切な対策をとる重要性

痛みが続く場合は、早期に歯科医を受診して原因を特定し、適切な治療を受けることが重要です。

7.3 健康な歯を守るための日常的なケアの習慣

定期的な歯科検診と正しい歯磨き、そしてストレス管理を心がけることで、歯の健康を守り、痛みを予防することができます。

嚙み合わせ治療なら名古屋市天白区にある歯医者・歯科・嚙み合わせ治療・審美歯科治療のイナグマ歯科までご相談ください。

監修 岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊尚広

イナグマ歯科の予約 →click here

審美歯科のページ→click here

セラミック治療のページ→click here

嚙み合わせのページ →click here

嚙み合わせ2のページ →click here

歯科定期検診 →click here