名古屋 天白区の歯医者・歯科・口腔外科・口腔がん検診のイナグマ歯科です。

舌は、私たちの健康状態を反映する重要な器官です。その表面にできるできものは、時に無害なものから深刻な病状のサインまで、さまざまな可能性を秘めています。舌にできたできものに対する理解を深めることは、早期発見と適切な対処につながり、私たちの口腔内の健康を守るために不可欠です。

本記事では、舌にできるできものの概要を詳しく説明し、良性腫瘍と悪性腫瘍の違いや、これらが引き起こす症状、原因、診断方法について解説します。さらに、できものができた場合の対処法や予防策についても触れ、日常生活でできる口腔ケアの重要性を強調します。

舌にできものができた際に考えられる多様な原因や症状を知ることで、自分自身の健康状態を把握しやすくなります。そして、何よりも早期の受診が命を守る場合もあるため、正しい情報を基にした判断が重要です。舌にできるできものについての知識を深め、口腔内の健康維持に役立てましょう。

目次

-

舌にできたできものの概要

-

舌にできるできものの種類

-

舌にできものができる原因

- 感染症とウイルス

- 免疫力の低下

- 生活習慣の影響

- 外的刺激とトラウマ

-

舌にできたできものの症状と診断方法

-

舌にできものができた場合の対処法

-

受診すべきタイミング

-

舌にできものを予防する方法

-

舌の健康を守るためのライフスタイル

-

まとめと今後の対策

舌にできるできものとは?

舌にできるできものは、一般的に良性または悪性の腫瘍、あるいは病変のことを指します。これらは口腔内の健康状態を示すサインであり、適切な診断と治療が重要です。舌は体のさまざまな健康情報を反映するため、できものができるときは、早めの対処が求められます。

一般的な症状

舌にできたできものの症状は、以下のように多岐にわたります。

-

痛み:

できものが大きくなったり、炎症を起こすと痛みを感じることがあります。特に食事や会話の際に不快感を伴うことが多いです。

-

腫れ:

舌の特定の部分が腫れることがあり、触れると違和感を覚えることがあります。

-

出血:

できものが潰れたり、外的刺激で傷つくことで出血することがあります。

-

異物感:

舌に何かがあるように感じることがあり、これが不安を引き起こす場合もあります。

-

味覚の変化:

できものの影響で味覚が変わることがあり、食事が楽しめなくなることもあります。

舌にできるできものの種類

舌にできるできものは、大きく良性腫瘍と悪性腫瘍に分類され、それぞれに特徴があります。

良性腫瘍の種類

良性腫瘍は通常、生命に危険を及ぼすことはなく、治療によって完全に除去できます。

舌乳頭腫

舌乳頭腫は、ウイルス性の良性腫瘍で、舌の表面に小さな隆起が形成されます。これらは通常無痛であり、自然に治癒することもありますが、外観上の問題が気になる場合は、医療機関での治療が考慮されます。

血管腫

血管腫は、血管が異常に増殖して形成される良性腫瘍です。青紫色のしこりとして見えることが多く、通常は無害ですが、大きくなると不快感を伴うことがあります。特に子供に見られることが多く、成長が止まることが一般的です。

神経鞘腫

神経鞘腫は、神経組織から発生する良性の腫瘍で、舌の内部にできることがあります。通常、痛みを伴わないことが多いですが、腫瘍が大きくなると神経を圧迫し、不快感を生じることがあります。

悪性腫瘍の種類

悪性腫瘍は、早期の発見と治療が重要です。放置すると生命に関わることがあります。

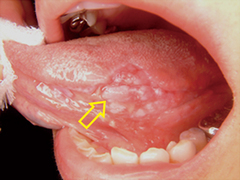

舌癌

舌癌は、舌に発生する最も一般的な悪性腫瘍で、特に扁平上皮癌が多いです。リスク因子としては、喫煙や飲酒、HPV感染が挙げられます。初期症状は軽微ですが、進行すると潰瘍が形成され、周囲の組織に浸潤することがあります。早期発見が重要で、定期的な口腔内のチェックが推奨されます。

リンパ腫

リンパ腫は、舌に発生することがある悪性腫瘍で、リンパ系の細胞が異常に増殖します。通常、全身のリンパ節に影響を与え、免疫系にも関与します。症状としては、腫れや痛み、全身症状が見られることがあります。早期診断が求められます。

舌にできものができる原因

舌にできものができる原因は多岐にわたり、それぞれが異なるメカニズムで影響を与えます。

感染症とウイルス

ウイルスや細菌による感染が原因でできものができることがあります。特に、ヘルペスウイルスやヒトパピローマウイルス(HPV)が舌の腫瘍形成に関与することが知られています。これらのウイルスは、口腔内で感染を引き起こし、炎症や腫瘍の発生を促します。

免疫力の低下

ストレスや病気、栄養不足などで免疫力が低下すると、感染症にかかりやすくなり、舌にできものができるリスクが高まります。免疫力の低下は、体全体の健康にも影響を与えるため、定期的な健康管理が重要です。

生活習慣の影響

喫煙や過度の飲酒、不規則な食生活は、舌にできものができる原因となります。特に、喫煙は舌癌のリスクを高めるため、健康を維持するためには生活習慣の見直しが必要です。

外的刺激とトラウマ

舌を噛んだり、硬い食べ物を食べることで外傷ができることがあります。このような外的刺激が繰り返されると、炎症が起こり、できものができやすくなります。特に口腔内に傷がある場合は、感染のリスクも高まります。

舌にできたできものの症状と診断方法

舌にできものができた場合、症状を正確に理解し、適切な診断を受けることが重要です。

主な症状

主な症状には、以下のようなものがあります。

-

痛みや不快感:

特に食事や会話中に痛みを感じることが多いです。

-

腫れ:

舌の特定の部分が腫れることで、見た目にも明らかな変化が現れます。

-

潰瘍:

できものが潰れたり、かさぶたができることがあります。

-

異物感:

舌に何かがあるように感じ、気になることがあります。

診断に必要な検査

舌にできたできものの診断には、以下の検査が行われることがあります。

-

視診:

医師が舌を観察し、できものの形状や大きさを確認します。

-

生検:

必要に応じて、できものの一部を採取し、病理検査を行います。これにより、良性か悪性かを判断します。

-

画像検査:

CTやMRIを用いて、できものの周囲の組織の状態を確認することがあります。

舌にできものができた場合の対処法

舌にできものができた場合の対処法について、詳しく見ていきましょう。

自宅でのケア

できものが小さく、痛みがない場合は、自宅でのケアが可能です。具体的には以下のような方法があります。

-

口腔ケア:

口腔内を清潔に保つことが重要です。軽くうがいをすることで、感染を防ぐことができます。

-

柔らかい食事:

刺激を避けるため、柔らかい食事を心がけ、熱い食べ物や辛い食べ物を避けましょう。

-

水分補給:

十分な水分を摂取することが大切です。脱水を防ぎ、口腔内の潤いを保つことができます。

医療機関での治療法

できものが大きくなったり、痛みがひどくなった場合は、医療機関での受診が必要です。治療方法は、良性か悪性かによって異なります。

-

良性の場合:

外科的に摘出することが多く、比較的簡単な手術で完治することができます。

-

悪性の場合:

放射線療法や化学療法が必要になることがあります。早期の段階で発見することが重要です。

受診すべきタイミング

舌にできものができた場合、どのような症状で受診が必要かを理解しておくことが重要です。

どのような症状で受診が必要か

以下のような症状が見られる場合は、必ず受診してください。

-

1週間以上治らない:

できものが長引く場合は、必ず受診してください。

-

急激な痛みや腫れ:

痛みが急激に強くなる場合、専門医の診察が必要です。

-

出血や潰瘍:

出血がある場合や潰瘍ができている場合は、早めに受診しましょう。

専門医の選び方

舌にできものがある場合は、口腔外科医を受診することが推奨されます。信頼できる医師を選び、丁寧に症状を説明することが大切です。

舌にできものを予防する方法

舌にできものができるのを予防するためには、日常生活の見直しが重要です。

生活習慣の見直し

-

禁煙:

喫煙は舌癌のリスクを高めるため、禁煙が推奨されます。禁煙することで、口腔内の健康が向上します。

-

適度な飲酒:

アルコールの摂取を控えることで、リスクを軽減できます。特に、過度な飲酒は健康に悪影響を与えます。

-

栄養バランス:

バランスの良い食事を心がけ、免疫力を高めることで、できものを予防します。

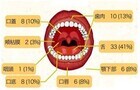

定期的な口腔ケアの重要性

定期的な口腔ケアは、舌の健康を守るために重要です。歯科医院での定期検診を受けることをお勧めします。プロによるクリーニングや、口腔内のチェックを受けることで、早期発見が可能です。

舌の健康を守るためのライフスタイル

舌の健康を保つためには、健康的なライフスタイルが不可欠です。

健康的な食生活

栄養バランスの取れた食事は、免疫力を高め、舌にできものができるリスクを低減します。果物や野菜、全粒穀物を積極的に取り入れましょう。

-

ビタミンとミネラル:

ビタミンB群やビタミンC、亜鉛など、免疫機能をサポートする栄養素を含む食材を意識して摂取しましょう。

-

水分補給:

体を十分に潤すために、水分をしっかりと摂取することが大切です。

ストレス管理と睡眠

ストレスや睡眠不足は免疫力を低下させるため、リラックスする時間を持つことや、十分な睡眠を確保することが大切です。

-

リラクゼーション法:

ヨガや瞑想、趣味の時間を持つことで、ストレスを軽減できます。

-

規則正しい生活:

毎日同じ時間に寝起きすることで、体内時計を整え、質の高い睡眠を得ることができます。

まとめと今後の対策

舌にできたできものは、良性から悪性までさまざまな種類があり、早期発見が非常に重要です。舌に異常を感じた場合は、専門医に相談し、適切な対処を行うことが大切です。また、日常的な口腔ケアや健康的な生活習慣を心がけることで、舌の健康を守ることができます。舌にできものについて理解を深め、早期発見の重要性を認識することが、健康維持に繋がります。

口腔外科・口腔癌のことなら、名古屋市天白区の歯医者・歯科・口腔外科・口腔癌診断のイナグマ歯科までご相談ください。

監修 岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊尚広

イナグマ歯科の予約 →詳細はこちら

口腔外科のページ→詳細はこちら

唇のできもののページ →詳細はこちら

歯科定期検診 →詳細はこちら

2024年10月25日 09:43