はじめに:寝ているときに歯が痛くなる原因とは?

夜間の歯の痛みは、多くの人にとって予想外で辛い体験です。寝ている間に突然歯が痛くなると、翌朝の目覚めが辛くなり、その原因が何なのかが分からず不安に感じることもあるでしょう。この問題は、実は睡眠中に特定の習慣や身体的なトラブルが関係していることが多いです。

この記事では、寝ているときに歯が痛くなる原因とその背後にあるメカニズムを詳しく解説します。さらに、歯ぎしりや虫歯、顎関節症など、夜間に痛みが生じる主な原因を取り上げ、それぞれの症状や予防法についてもご紹介します。

寝ている間の歯の痛みはなぜ発生するのか?

寝ているときに歯が痛くなる原因は一体何でしょうか?歯の痛みが夜間に特に悪化する理由は、昼間のストレスや体調の影響を受けることが多いためです。例えば、昼間に気づかなかった体の不調が、夜のリラックスした状態で悪化することがあります。

夜間に歯が痛くなる一般的な理由

寝ている間に歯が痛くなる原因はさまざまですが、一般的な原因として以下の点が挙げられます。

-

歯ぎしりや食いしばり

寝ている間に無意識のうちに歯を擦り合わせたり、強く食いしばったりしてしまうことがあります。これにより歯や顎に負担がかかり、痛みを引き起こすことがあります。

-

虫歯や歯周病

虫歯や歯周病が進行していると、特に夜間に痛みが強くなることがあります。寝ている間は血流が落ち着き、炎症が強く感じられるためです。

-

顎関節症

顎関節症も夜間の歯痛の原因の一つです。顎の関節に異常があると、噛み合わせがずれ、歯に痛みを引き起こすことがあります。

どんな痛みが夜間に悪化するのか?

夜間に特に痛みが悪化する理由として、以下の要素が関係しています。

歯ぎしり・食いしばりによる夜間の歯の痛み

歯ぎしりとは?なぜ寝ている間に歯が痛くなるのか?

歯ぎしりは、寝ている間に無意識に歯を擦り合わせる習慣です。これにより歯のエナメル質が削れるほか、歯に強い圧力がかかり、痛みを引き起こします。特にストレスが溜まっている時や、日中に精神的な緊張があると、夜間の歯ぎしりがひどくなることがあります。

食いしばりが歯に与える影響

食いしばりは、顎の筋肉を使って無意識に歯を強くかみしめることです。これも歯ぎしりと同様に、歯に過剰な圧力をかけ、歯や歯茎に痛みを生じさせます。食いしばりが長期間続くと、歯が割れる原因になったり、顎に痛みが出たりすることがあります。

歯ぎしり対策と予防法

歯ぎしりや食いしばりを予防するためには、以下の方法があります。

よくある質問

Q1: 「歯ぎしりはどんな症状で気づくべきか?」

歯ぎしりの症状としては、顎の痛み、歯の摩耗、歯茎の腫れ、頭痛などが挙げられます。また、朝起きたときに顎が疲れている、または痛みを感じることが多いです。

Q2: 「歯ぎしり対策にはどんな方法がある?」

歯ぎしり対策には、マウスピースを使う、ストレスを減らすためにリラクゼーション法を試す、または歯科医での治療が考えられます。

むし歯(虫歯)や歯周病が原因で夜間に歯が痛くなる理由

むし歯による夜間の歯痛

むし歯が進行すると、夜間に痛みが強くなることがあります。特に虫歯が神経に近づくと、寝ている間に血流が減少し、炎症が増すことで痛みが悪化します。冷たいものや温かいものを食べたときに痛みが感じられることが多いです。

歯周病が夜間の痛みを悪化させる理由

歯周病は、歯茎に炎症が生じ、歯を支える骨まで影響を与える病気です。歯周病が進行すると、夜間に痛みが強くなることがあります。これは、寝ている間に血流が遅くなるため、炎症が悪化しやすいからです。

歯の痛みとともに出る警告サイン

歯周病や虫歯が進行しているときには、以下の警告サインに注意が必要です。

- 歯の痛みや腫れ

- 歯茎の出血

- 歯がぐらつく

- 食べ物が詰まりやすい

よくある質問

Q1: 「虫歯が夜に痛くなるのはなぜ?」

虫歯が夜に痛くなるのは、寝ている間に血流が減少し、炎症が強く感じられるからです。虫歯が神経に近づくと、特に夜間に痛みがひどくなることがあります。

Q2: 「歯周病はどうやって痛みを引き起こすのか?」

歯周病が進行すると、歯茎に炎症が起こり、歯の根元が露出します。これにより、歯の周りが痛くなり、特に夜間に痛みが強くなることがあります。

顎関節症が引き起こす歯の痛みとその改善法

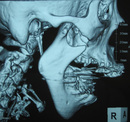

顎関節症とは?歯の痛みとの関係

顎関節症は、顎の関節に問題が生じる病気です。これにより、顎を動かすときに痛みを感じたり、歯に不快感を覚えることがあります。顎関節症があると、歯の噛み合わせに問題が生じ、歯に痛みが出ることがよくあります。

顎関節症による歯への影響

顎関節症は、歯を強く噛みしめることで歯に余分な負担をかけ、痛みを引き起こします。顎関節がずれていると、歯の噛み合わせが悪くなり、歯に過剰な圧力がかかります。

顎関節症の治療法と予防策

顎関節症の治療には、以下の方法があります。

-

マウスピースを使用する

顎関節症による痛みを軽減するために、マウスピースを使用することが効果的です。

-

物理療法

顎の筋肉をほぐすための物理療法が行われることがあります。

-

ストレス管理

ストレスが顎関節症を悪化させることがあるため、リラクゼーションやストレス軽減が重要です。

よくある質問

Q1: 「顎関節症の症状にはどんなものがある?」

顎関節症の症状としては、顎の痛み、顎を動かしたときの音、噛み合わせの不調、頭痛などがあります。

Q2: 「顎関節症の治療方法は何か?」

顎関節症の治療方法には、マウスピースを使う、物理療法を行う、ストレスを管理するなどの方法があります。

寝ているときに歯が痛くなる原因は、歯ぎしり、虫歯、歯周病、顎関節症などさまざまです。これらの原因を特定し、適切な対策を講じることで、夜間の歯の痛みを和らげることができます。痛みを感じた際は、早めに歯科医師に相談し、原因を特定することが重要です。

夜間の歯の痛みが示す健康リスクとは?

夜間に歯の痛みを感じることは、多くの人にとって不安な体験です。歯の痛みは、ただの不快感にとどまらず、実は体の健康状態を示すサインである場合があります。放置することで、さらなる問題を引き起こす可能性があり、最終的には深刻な健康リスクを伴うことになります。この記事では、夜間の歯の痛みが示す健康リスクについて詳しく解説し、歯の痛みを軽減するための方法を紹介します。

歯の痛みが体の健康状態に与える影響

歯の痛みは、単なる局所的な問題に見えるかもしれませんが、実は体全体に影響を与える可能性があります。歯の問題を放置すると、全身の健康にも悪影響を及ぼすことがあるため、早期に対処することが重要です。

1. 歯周病と全身の健康リスク

歯周病が進行すると、歯茎から血流に細菌が入り込み、心臓病や糖尿病のリスクを高める可能性があることが研究で示されています。歯の痛みが続く場合、歯周病が進行している可能性があり、これを放置すると健康に悪影響を与えることになります。

2. 感染症の拡大

虫歯が進行すると、歯の神経に感染が広がることがあります。これにより、歯の痛みが悪化し、さらには全身に感染が広がることも考えられます。例えば、顔や顎の腫れ、発熱などの症状が現れることがあり、これらは歯科的な問題から来ていることが少なくありません。

3. ストレスと身体への影響

夜間の歯の痛みが慢性化すると、眠りが妨げられ、十分な休養を取れないことになります。睡眠不足は免疫力の低下を招き、精神的・肉体的なストレスを増加させる原因になります。このような悪循環は、歯痛の悪化を招き、健康全般にさらなる悪影響を与えます。

放置すると悪化するリスク

歯の痛みを放置することは、短期的な不快感だけでなく、長期的な健康リスクを引き起こす可能性があります。ここでは、歯の痛みを放置することによるリスクについて解説します。

1. 虫歯の進行

虫歯は初期段階では痛みを感じないことが多いですが、放置しておくと痛みが増していきます。虫歯が進行すると、歯の神経まで感染が広がり、歯の保存が不可能になることもあります。最終的には歯を抜かなければならなくなり、治療費も大きく増加します。

2. 歯周病の悪化

歯周病は初期段階では自覚症状がほとんどなく、放置しがちですが、進行すると歯茎が腫れたり出血したりし、歯を支える骨が溶けてしまうことがあります。この状態で放置すると、最終的には歯が抜けてしまうことにもつながります。

3. 顎関節症のリスク

歯の痛みを抱えていると、無意識に食いしばりをしてしまうことがあります。これが続くと顎関節に負担がかかり、顎関節症を引き起こすことがあります。顎関節症は、顎の動きに痛みや違和感を生じ、最終的には顎の開閉に支障をきたすことになります。

健康リスクを軽減するためにできること

歯の痛みを軽減するためには、早期に対処することが重要です。以下の方法を実践することで、健康リスクを軽減できます。

1. 定期的な歯科検診

歯科医院で定期的にチェックアップを受けることで、虫歯や歯周病の早期発見が可能になります。早期に問題を発見すれば、治療も早く、リスクを軽減できます。

2. 正しい歯磨きと口腔ケア

毎日の歯磨きやデンタルフロス、うがいなどで口腔内を清潔に保つことが重要です。特に夜間の歯の痛みを防ぐためには、寝る前のケアが欠かせません。

3. ストレスの管理

歯ぎしりや食いしばりが歯の痛みを引き起こす原因となるため、ストレスを減らすことが大切です。リラクゼーション法や軽い運動を取り入れて、精神的な負担を減らしましょう。

よくある質問

Q1: 「歯の痛みを放置しておくとどうなるのか?」

歯の痛みを放置すると、虫歯や歯周病が進行し、最終的に歯を失うリスクがあります。また、感染症や顎関節症のリスクも高まり、全身の健康にも影響を与えることがあります。

Q2: 「夜間の歯痛が体に与える健康リスクとは?」

夜間の歯痛は、睡眠の質を低下させ、免疫力を低下させる原因となります。さらに、痛みが慢性化することでストレスが増し、身体全体の健康に悪影響を与えることがあります。

寝室環境の改善で歯の痛みを軽減する方法

歯の痛みが夜間に悪化する原因の一つは、寝室環境です。寝室の環境を整えることで、歯の痛みを軽減することができます。ここでは、快適な寝室環境の作り方について紹介します。

快適な寝室環境がもたらす歯の痛みへの効果

良い寝室環境は、快適な睡眠をサポートし、歯の痛みを軽減することができます。寝室環境を整えることで、ストレスを軽減し、歯痛の原因となる歯ぎしりや食いしばりの予防につながります。

1. 睡眠の質を改善する

快適な寝室環境を作ることで、睡眠の質が向上します。これにより、体がリラックスし、歯ぎしりや食いしばりの回数を減らすことができます。例えば、静かな寝室、暗い環境、快適な温度に調整することが重要です。

2. 歯ぎしりの予防

ストレスを減らすためにリラックスした睡眠環境を整えることで、無意識のうちに歯ぎしりをしてしまうことを減らすことができます。静かな空間で深い眠りを取ることで、歯の痛みを軽減できます。

リラックスした睡眠を取るための工夫

快適な寝室を作るために以下の工夫をしてみましょう。

寝る前にできる簡単な歯のケア

歯の痛みを軽減するためには、寝る前に以下のケアを行いましょう。

よくある質問

Q1: 「寝室環境をどう改善すれば歯の痛みが和らぐのか?」

寝室環境を改善するには、静かな環境を作り、暗く、快適な温度に調整することが重要です。また、寝る前にリラックスする時間を持つことで、歯ぎしりや食いしばりを減らすことができます。

Q2: 「寝る前に歯の痛みを軽減する方法は?」

寝る前に歯を丁寧に磨き、歯茎をマッサージすることで血行を促進し、痛みを和らげることができます。また、ストレスを減らすためにリラックスすることが大切です。

歯医者に相談すべきタイミングとその重要性

歯の痛みが続く場合、歯医者に相談することが重要です。歯医者に行くタイミングとその理由を紹介します。

歯の痛みが続く場合、歯医者に相談すべき理由

歯の痛みが続く場合、早期に歯科医師に相談することが重要です。痛みを放置すると、症状が悪化し、治療が複雑になる可能性があります。歯科医院で早期に診察を受けることで、リスクを最小限に抑えることができます。

早期に治療することで予防できるリスク

早期に歯科医院で治療を受けることで、虫歯や歯周病が進行する前に対処することができ、健康リスクを予防することができます。

よくある質問

Q1: 「歯の痛みが長引くとどんな問題がある?」

歯の痛みが長引くと、虫歯や歯周病が進行し、最終的に歯を失うリスクがあります。また、感染が広がることで全身に悪影響を与える可能性もあります。

Q2: 「歯医者に行くべきタイミングとは?」

歯の痛みが続く場合や腫れがある場合は、すぐに歯科医師に相談しましょう。早期の治療で痛みを軽減し、健康リスクを防ぐことができます。

まとめ:寝ているときの歯の痛みを予防するためにできること

歯の痛みはただの不快感ではなく、体全体に影響を与える健康リスクを抱えています。定期的な歯科検診や正しい歯磨き、ストレス管理を行うことで、歯の痛みを予防し、健康リスクを軽減することができます。寝室環境を整え、歯のケアを寝る前に行うことも大切です。痛みが続く場合は、早期に歯科医師に相談することを忘れずに。

虫歯治療なら名古屋市天白区にある歯医者・歯科・虫歯治療・虫歯予防のイナグマ歯科までご相談ください。

監修 岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊尚広

イナグマ歯科の予約→詳細はこちら

予防歯科のページ→詳細はこちら

虫歯治療のページ→詳細はこちら

歯科定期検診→詳細はこちら