名古屋市天白区の歯医者・歯科・着色とり・やにとりのイナグマ歯科です。

【歯の着色が気になる方必見!】お茶好きが注意すべき“ステイン汚れ”とその対策

「毎日お茶を飲んでいるうちに、歯の色が変わってきた気がする…」そんな悩みを抱えていませんか?お茶は健康に良い成分を豊富に含む飲み物ですが、その一方で歯の着色の原因となる「ステイン」が蓄積しやすい飲み物でもあります。

特に緑茶・紅茶・ウーロン茶などの発酵度が高いお茶は、エナメル質に色素が付着しやすく、知らないうちに歯の黄ばみを引き起こす可能性があります。これが積み重なると、通常の歯磨きだけでは落としにくくなり、歯の美しさに影響を与えることに…。

本記事では、歯の着色の原因や種類、お茶のステインリスクを詳しく解説し、毎日の生活に簡単に取り入れられる着色予防の習慣やホワイトニング方法をご紹介します。「歯の黄ばみが気になる」「もっと白く健康的な歯を保ちたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください!

【目次】

-

はじめに|お茶好きに起こりやすい“歯の着色”とは?

- お茶と歯の色の関係

- なぜ着色が気になるのか? -

お茶で歯が着色する3つの主な原因

- タンニンがエナメル質に付着する

- ペラペラな歯の汚れ=ステインが蓄積する

- 飲み方・頻度・タイミングの影響 -

緑茶・紅茶・ウーロン茶…どのお茶が着色しやすい?

- お茶の種類ごとのステインリスク比較

- 着色しにくいお茶の選び方 -

歯の着色を防ぐための5つの習慣

- 飲んだ後に口をゆすぐ

- ストローを使う

- 歯磨きのタイミングと方法

- 着色を抑える歯磨き粉の活用

- 定期的な歯のクリーニング -

それでも気になる!自宅でできる簡単ホワイトニング法

- 市販のホワイトニングアイテムの選び方

- 注意すべき成分と使い方

- 専門クリニックとの違い -

歯の着色を気にせずお茶を楽しむために

- 習慣を変えるだけで差が出る

- 歯の美しさを保ちながらお茶を満喫しよう -

まとめ|歯の着色対策でお茶時間をもっと快適に!

はじめに|お茶好きに起こりやすい“歯の着色”とは?

お茶と歯の色の関係

お茶には、抗酸化作用・リラックス効果・消臭効果など、健康と美容の両面に嬉しい作用があるとされ、日本人の生活に深く根付いています。しかし、日常的にお茶を飲む習慣がある方にとって切実なのが、「歯の着色」問題です。

この現象の主な原因は「ステイン(外因性の着色汚れ)」であり、お茶の色素が歯の表面に沈着することで歯の色が変化してしまいます。実際、歯科医院でも「お茶をよく飲むせいか、歯が黄ばんできた」と相談する患者は多く、これは生活習慣由来の審美障害とされています。

なぜ着色が気になるのか?

歯の色は、見た目の印象を大きく左右します。白く健康的な歯は清潔感や若々しさを与える一方で、黄ばんだ歯は不衛生、加齢、喫煙者のような印象を与えることがあります。また、オンライン会議やSNSの普及により、顔のクローズアップ機会が増えた今、口元の美意識は以前にも増して高まっています。

お茶で歯が着色する3つの主な原因

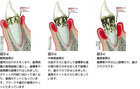

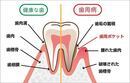

1. タンニンがエナメル質に付着する

お茶に含まれる「タンニン」は、ポリフェノール系の成分で抗菌・抗酸化作用がある一方で、着色物質でもあります。タンニンは歯のエナメル質の表面に吸着しやすく、そこに唾液中のカルシウムや金属イオンと反応することで、**難溶性の沈着物(ステイン)**を形成します。

この沈着物は歯の表面の「ペリクル(唾液由来の膜)」に結合し、通常の歯磨きでは除去しづらくなります。さらに、エナメル質が酸や摩耗で弱っていると、タンニンが入り込みやすくなり、着色が進行しやすくなるのです。

2. ステインが蓄積するメカニズム

ステインとは、飲食物やタバコなどに由来する外因性の色素沈着汚れのことです。お茶に限らず、赤ワイン、カレー、ソース類などもステインの原因になります。

ステインはまず歯の表面にあるペリクルに吸着し、時間経過とともにタンパク質変性やミネラルとの結合によって複雑な化合物へと変化。これが着色の根本原因となります。特に、プラーク(歯垢)が残っていると、ステインの足場ができやすく、着色が促進されるため、プラークコントロールの徹底が不可欠です。

3. 飲み方・頻度・タイミングの影響

お茶の着色リスクは、摂取量だけでなく飲むタイミングや状態にも左右されます。以下のような習慣は、特に着色を悪化させる要因となります:

-

食後すぐにお茶を飲む(歯垢・タンパク質が多く残る時間帯)

-

空腹時や唾液が少ない状態での飲用(唾液の洗浄作用が低下)

-

寝る前のお茶(夜間は唾液分泌が減少し、色素の滞在時間が長くなる)

これらを回避することで、着色のリスクを大幅に軽減できます。

緑茶・紅茶・ウーロン茶…どのお茶が着色しやすい?

お茶の種類とステインリスクの関係

着色リスクはお茶の種類によって大きく異なります。大きく分けると以下のような分類が可能です:

| お茶の種類 | 発酵度 | 色素濃度 | 着色リスク |

|---|---|---|---|

| 緑茶 | 0%(非発酵) | 中 | 中 |

| 紅茶 | 100%(完全発酵) | 高 | 高 |

| ウーロン茶 | 半発酵 | 高 | 高 |

| ほうじ茶 | 非発酵(焙煎) | 低 | 低 |

| ルイボスティー | ノンカフェイン・非発酵 | 極低 | 極低 |

発酵度が高くなると、カテキンが酸化・重合して濃い色素を持つテアフラビンやテアルビジンへと変化します。これらの色素は、より歯に定着しやすい特徴があるため、紅茶やウーロン茶は着色リスクが高くなるのです。

着色しにくいお茶の選び方

歯の美白を意識しながらお茶を楽しみたいなら、以下の基準で選ぶとよいでしょう:

-

発酵度が低い or 非発酵

-

色が薄い(透明度が高い)

-

タンニン含有量が少ない

【おすすめのお茶】

-

ルイボスティー(ノンカフェイン、着色リスク極小)

-

ほうじ茶(焙煎によってカテキン含量が減少)

-

麦茶(タンニンをほとんど含まない)

歯の着色を防ぐための5つの習慣

1. 飲んだ後に口をゆすぐ

口腔内に残るお茶の色素は、15〜30分以内に沈着が始まるとされます。そのため、お茶を飲んだ後は水やお湯でうがい・口すすぎを行うことで、ステインの付着を予防できます。

特に外出先では、ガムを噛んで唾液の分泌を促すのも有効な方法です。

2. ストローを使う

冷たいお茶を飲む際はストローを使用することで、前歯(審美的に重要な部位)への接触を最小限にできます。特にホワイトニング直後の歯は着色しやすいので、この習慣は強く推奨されます。

3. 歯磨きのタイミングと方法

お茶の摂取直後は、酸によって**エナメル質が一時的に脱灰(溶ける)**状態になることがあります。この状態で歯を磨くと、エナメル質を傷つけてしまう可能性があるため、30分以上時間を空けてから歯磨きするのが理想です。

ブラッシング時は、研磨剤の粒子が小さく歯面に優しい低研磨タイプの歯磨き粉を選ぶとよいでしょう。

4. 着色を抑える歯磨き粉の活用

歯の美白に効果的な成分として、以下のようなものがあります:

-

ポリリン酸Na(ステインの再付着を防ぐ)

-

ピロリン酸ナトリウム(歯石予防+ステイン除去)

-

ハイドロキシアパタイト(エナメル質補修)

-

酵素(タンパク質を分解し、ペリクル除去)

研磨剤主体のホワイトニング剤よりも、これらの化学的作用で着色を抑える製品が歯に優しく、長期的に効果的です。

5. 定期的な歯のクリーニング(PMTC)

PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)とは、歯科衛生士が専用器具を用いてプラーク・ステイン・歯石を徹底除去する処置です。家庭では落としきれない蓄積した着色も、プロの手により安全に除去可能です。

3ヶ月〜半年に1回の頻度で通うことで、ステインのリセット+再着色の予防効果が期待できます。

それでも気になる!自宅でできる簡単ホワイトニング法

市販のホワイトニングアイテムの選び方

自宅で使える代表的なホワイトニングアイテム:

-

ホワイトニング歯磨き粉(ポリリン酸、酵素、ハイドロキシアパタイト配合)

-

LEDホワイトニングキット(光照射で漂白剤の活性化を促進)

-

ホワイトニングシート(過酸化水素配合、歯に貼るタイプ)

注意すべき成分と使い方

日本では医薬部外品に分類されるホワイトニング剤は、濃度制限があり比較的安全です。ただし海外製の高濃度製品を個人輸入して使用する場合、エナメル質の損傷・知覚過敏・歯茎の炎症などのリスクがあります。

敏感な方には、研磨剤不使用・漂白剤不使用のジェルタイプや、夜間用マウスピース併用タイプがオススメです。

専門クリニックとの違い

歯科医院のホワイトニングは、高濃度の過酸化水素(35%以上)を使用し、照射器で活性化するため、短期間で明確なトーンアップが可能です。費用は高めですが、安全性・即効性・持続性の面では市販品より優れています。

歯の着色を気にせずお茶を楽しむために

習慣を変えるだけで差が出る

着色を完全に防ぐことは難しくても、予防とケアを組み合わせることで、目立たないレベルに抑えることは十分可能です。たとえば、以下のような習慣が効果的です:

-

1日1〜2回は着色しないお茶に切り替える

-

歯に着色しにくい時間帯(就寝前を避ける)に飲む

-

外出先でもうがいや歯間ブラシを使う

歯の美しさを保ちながらお茶を満喫しよう

歯の白さとお茶の美味しさは、正しい知識と予防で両立が可能です。無理にお茶を我慢するのではなく、賢く付き合いながら、美しい口元を保ちましょう。

まとめ|歯の着色対策でお茶時間をもっと快適に!

お茶による歯の着色は、避けられないものではありません。成分への理解・お茶の種類の選定・日常的なケアを取り入れることで、美しい歯を維持しながら、お茶のある豊かな時間を過ごすことができます。

白い歯は、あなたの笑顔をもっと魅力的にします。今日から、あなたに合った着色対策を始めてみませんか?

お茶を楽しむ方にとって、歯の着色は避けられない悩みの一つです。しかし、日頃の歯磨き粉の選び方や飲み方の工夫、そして定期的な専門ケアを組み合わせることで、歯を美しく健康に保つことは十分に可能です。

もし、すでに着色が気になっていたり、セルフケアでは落ちにくい汚れがある場合は、無理せず歯科医院でのクリーニングやホワイトニングを受けることをおすすめします。

名古屋市天白区でホワイトニング・着色除去・口元の印象改善をお考えの方は、ぜひ【イナグマ歯科】までご相談ください。

当院では、予防歯科専門の歯科医師が在籍し、大学病院レベルの審美・予防歯科処置を地域の皆さまにご提供しています。

📍

イナグマ歯科の予約 →詳細はこちら

審美歯科のページ→詳細はこちら

セラミック治療のページ→詳細はこちら

嚙み合わせのページ →詳細はこちら

嚙み合わせ2のページ →詳細はこちら

歯科定期検診 →詳細はこちら

【天白区の歯医者ならイナグマ歯科】

👉

お茶も笑顔も、もっと輝く日々へ。あなたの「美しい口元づくり」を、イナグマ歯科が全力でサポートします。