1. 舌の下にできる唾石症とは?

● 唾石症(sialolithiasis)とは何か?

唾石症とは、唾液腺やその導管に「石」が形成されて唾液の流れを阻害する病態で、主にカルシウムやリン酸カルシウムによってできた石状の塊です。一般的には顎下腺(亜顎下腺)で発生しますが、舌下腺(唾液が舌下に出る通路)に発生するケースもあり、これを「舌下唾石症」といいます 。

● 舌下腺にできる唾石の特徴

舌下腺は複数の小さい導管があり唾液の出口が短いため、舌下唾石は発生頻度こそ低い(全唾石のうち約1〜6%)ものの、その発見は難しい傾向があります 。大きくなってから初めて気づくケースもあるため、早期発見が重要です。

● 発症頻度と好発年齢

唾石症全体では、一般人口の約1.2%が経験し、症状を伴うのは0.45%程度。典型的には30~60歳の成人男性に多く発症し、舌下では稀ですが、30~40代の発症も珍しくありません 。

2. 舌下唾石症の主な症状と初期サイン

● 食事中の痛み・腫れ(“食事症候群”)

唾液の分泌が促進される食事時に痛みや腫れが生じやすく、これは特徴的な症状です 。

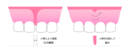

● 舌の裏に感じるしこり・異物感

舌下唾石は、触ると「硬いしこり」として感じられ、口内鏡的に舌の裏で認識されることがあります

● 感染症状:膿や発熱など

唾液の停滞が続くと細菌感染を引き起こし、発熱、膿、強い腫れといった重篤な兆候につながることがあります 。

● セルフチェック

-

舌下部を触って硬いつぶ状のものを感じる

-

食事中に痛み・圧迫感がする

-

唾液が出にくく、口が乾く感じがする

これらが複数当てはまる場合は、医療機関での診察を強くおすすめします。

3. 唾石症の原因とリスク要因

● 唾液の性質(粘度と成分)

唾液中のカルシウムやリン酸は、粘度が高かったり清掃されにくかったりする導管で石化します 。

● 水分不足・脱水

脱水状態やpHの変化は唾液の濃縮を招き、クリスタル形成を容易にします 。

● 食生活・ストレス・衛生

塩分・カルシウムが多い食事、ストレス、口腔衛生の不備は唾石形成のリスクを高めます。再発しやすい人はこういった習慣が継続していることが多いです 。

4. 舌下唾石の診断方法とは?

● 診察の流れ

耳鼻科・口腔外科で問診、視診、触診を行い、舌下部に硬結や腫れがあるか確認します 。

● 超音波エコー

非侵襲的で容易に導入でき、80~90%の精度で唾石を検出できることから、第一選択となる検査です 。

● X線/CT検査

石灰化した結石は導管内で白く写り、大きさ・位置を正確に把握でき、特にCTやCBCTは手術計画に欠かせません 。

● 内視鏡(sialoendoscopy)診断

細い内視鏡を導管に入れることで、石や粘膜を直接観察可能。特に5mm以下の石や狭窄部分の診断・治療に有効です 。

● 受診タイミング

セルフチェックで硬結や痛みがある場合は、なるべく早期に専門医(耳鼻科/口腔外科)へ受診しましょう。

5. 舌下唾石症の治療法【症状・大きさ別】

5‑1. 保存的治療(自然排出を目指して)

◇ マッサージ + 水分補給 + 酸味摂取

-

唾液の流れを促すために舌下部を軽く指で押し出すようにマッサージ

-

レモンやグレープフルーツなど酸味あるものを摂取

◇ 温熱療法と薬物療法

-

湿った温タオルで温め、唾液流出を促進

-

NSAIDs: 鎮痛・抗炎症薬、感染伴う場合は抗菌薬(ペニシリン系やセフェム系)

◇ 効果と制限

サイズが小さく、導管の入り口近くにある場合は自然排出が期待できますが、5mm以上の深部結石では効果が乏しいです 。

5‑2. 口内法(外来の日帰り小手術)

唾石が舌下粘膜に近く、触診可能な場合に選択肢になります。

■ 手術概要

-

局所麻酔下で粘膜切開後、結石摘出

-

所要時間は20~30分程度

-

麻酔が切れるとすぐに食事可(飲酒・激しい運動は数日控える)

■ 費用と安全性

-

健康保険3割負担で約6,000〜10,000円

-

傷跡は口内の粘膜で目立たず、神経への影響は少ない

5‑3. 内視鏡下摘出術(sialoendoscopy)

最新の低侵襲技術で、保存療法・口内手術の中間的選択として注目。

■ 特徴とメリット

-

1.1~1.6mm径の内視鏡で導管内を視る

-

5mm以下の石は内視鏡だけで摘出可能

-

石が大きい場合はレーザーやドリルで破砕(ISWL)後摘出

-

成功率85~90%以上、後遺症が少ない

■ 適応と注意事項

-

導管にアクセス可能で5~7mm程度までの石に最適

-

狭窄や曲がりがある導管では操作が難しい場合も

-

大学病院または専門クリニックでの対応が多く、局所または全身麻酔で日帰り~短期入院が可能です

5‑4. 唾液腺摘出手術(口外法/顎下腺摘出)

複数の石や深部(パレンキマ)に石がある場合に選択されます。

■ 手術概要

-

顎下又は舌下腺ごと摘出する大掛かりな手術

-

全身麻酔、入院1泊以上、回復まで約4週間

-

リスクとして顔面神経・舌神経障害など、ほとんどは一時的

■ 成功率と費用

-

再発を防ぐ目的でしっかりと根治可能

-

健康保険3割負担で8〜10万円程度

6. 治療後のケアと再発予防

● 日常ケア

-

食後や入浴時、顎下・舌下を軽く数回マッサージ

-

よく噛む、酸味のある食材やガムを利用して唾液促進

● 生活習慣

-

水分を十分にとり、脱水を防止

-

偏ったカルシウム摂取を避け、バランスある食事

-

ストレス管理により唾液の質を整えましょう

● 定期検診

-

3〜6ヶ月ごとに超音波検査を受けることで再発を早期に察知できます

7. よくある質問(Q&A)

Q1. 小さい唾石でも放置していい?

A1. 症状(痛み・異物感)がない場合も、自己判断は避けましょう。自然排出を試みながら、定期的に医療機関で経過を確認してください。

Q2. 自分で押し出しても大丈夫?

A2. 導管が軽く触れられる石なら可能ですが、無理に押すと出血や感染のリスクがあります。医師に相談してからにしましょう。

Q3. 受診先は何科がベスト?

A3. 耳鼻科・口腔外科ともに対応可。初回は内視鏡を扱う施設(大学病院など)が安心です。

Q4. 自費診療との違いは?

A4. 保険診療が可能な治療法がほとんどですが、先進的なレーザー治療(ISWLなど)は自費が加わる場合があります。

8. まとめ:早期対応&最適治療の選択チャート

(小さい石・入り口近く・痛み軽度) → 保存的療法(マッサージ・酸味・水分) (石が触れる位置・中サイズ) → 口内法(日帰り、局所麻酔) (石5〜7mm・導管内可視) → 内視鏡下摘出 or ISWL併用 (大きい石/深部/複数) → 口外法による唾液腺摘出が最善

放置によるリスク

感染の悪化、膿瘍、神経への影響、顔面腫脹などのリスクがあります。早期治療が重要です 。

✅ 最後に:舌下唾石の「次の一歩」

-

舌下部に硬さや痛みを感じたら素早く耳鼻科/口腔外科を受診。

-

超音波検査による診断をまず受け、石の有無・大きさを確認。

-

保存療法が効かなければ、口内法や専門医による内視鏡治療を検討。

-

深部の場合は、口外法での根治的な石除去を選べます。

この記事が、あなたが「適切な治療方法を選び、安心して対処する」ための後押しになりますように。再発予防の生活習慣改善も忘れず、しっかりとケアしていきましょう。

口腔外科・口腔がんのことなら、名古屋市天白区の歯医者・歯科・口腔外科・親知らずの抜歯のイナグマ歯科までご相談ください。

監修 岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊尚広

イナグマ歯科の予約 →詳細はこちら