名古屋市で顎関節症治療ならイナグマ歯科!

名古屋市天白区の歯医者・歯科・口腔外科・顎関節症のイナグマ歯科です。

顎関節症(TMJ)は、多くの人に見過ごされがちな疾患ですが、その症状が生活に与える影響は小さくありません。顎の痛みや異音、こわばりだけでなく、頭痛や肩こり、睡眠の質の低下など、全身に不調を引き起こす可能性もあります。特に、知らず知らずのうちに症状が進行し、治療が複雑化するケースも少なくありません。

この記事では、顎関節症の基本的な症状や原因について分かりやすく解説するとともに、進行を防ぐための日常生活での注意点や治療法、再発を防ぐための予防策まで幅広くお届けします。自己判断や誤った対処による症状悪化を防ぎ、安心して顎の健康を守るために必要な知識を得ることができます。

名古屋市天白区のイナグマ歯科では、顎関節症に特化した治療と予防策を提供し、一人ひとりの症状に寄り添った診療を行っています。このガイドを通じて、顎関節症の正しい知識を深め、快適で健康な毎日を取り戻す第一歩を踏み出しましょう。

目次

1. 顎関節症とは?症状・原因・種類を徹底解説

-

顎関節症(TMJ)の基本情報

-

顎関節症の主な症状と診断方法

-

顎関節症の原因:なぜ起こるのか?

-

顎関節症の種類:急性 vs 慢性

2. 顎関節症が悪化するNG行動とは?避けるべき行動と注意点

-

口を大きく開ける行為:顎への過剰な負担

-

硬い食べ物や噛みごたえのある食べ物を避ける理由

-

強い力で噛むこと:噛み合わせに影響を与える行動

-

顎の不自然な動きや過度なストレスの影響

3. 顎関節症の日常生活で避けるべき習慣とは?

-

ストレスや緊張が引き起こす顎関節症の悪化

-

枕や寝具の選び方:寝姿勢と顎の負担

-

不正咬合や歯ぎしり:歯のトラブルが顎に及ぼす影響

4. 顎関節症の治療法で避けるべきこととは?誤った対処法とそのリスク

-

自己診断と自己治療:無理な対応が悪化を招く理由

-

過度な運動や無理な噛み合わせ調整

-

市販薬の使用や誤った痛み止め

5. 顎関節症の悪化を防ぐためにやってはいけない行動とリスク

-

顎に負担をかけるクセや習慣の悪影響

-

治療を中断したり、無理な運動をするリスク

-

誤った情報に基づいた自己流の治療法

6. 顎関節症の改善法と治療法:正しい対処法とは?

7. 顎関節症の予防法:再発を防ぐためにできることは?

-

顎関節症の予防法:日常生活でできる改善策

-

予防のための噛み合わせのチェックと見直し

-

顎関節症の再発を防ぐための生活習慣

8. よくある質問(FAQ)

Q1: 顎関節症の原因にはどんなものがありますか?

Q2: 顎関節症が悪化しないために気をつけるべき食べ物は?

Q3: 顎関節症は治療せずに放置するとどうなりますか?

Q4: 顎関節症の治療にかかる費用はどのくらいですか?

Q5: 顎関節症の予防法にはどんな方法がありますか

1. 顎関節症とは?症状・原因・種類を徹底解説

顎関節症(TMJ)の基本情報

顎関節症(Temporomandibular Joint Disorder、TMJ)は、顎の関節やその周囲の筋肉に問題が生じる状態を指します。この疾患は、顎関節がスムーズに動かなくなり、食事や会話などの日常的な動作に支障をきたすことがあります。顎関節症は、顎の痛みや頭痛、肩こり、歯ぎしり、顎のクリック音などの症状を引き起こすことがあります。

顎関節は、頭蓋骨と下顎をつなぐ重要な部分で、食べ物を噛む、話す、顔の表情を作るなど、様々な動作に関与しています。この関節がうまく機能しないと、痛みや不快感が生じることがあります。

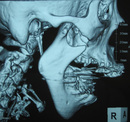

顎関節症の主な症状と診断方法

顎関節症の症状は多岐にわたります。以下に代表的な症状を挙げます:

- 顎の痛みやこわばり:特に口を開けるときや閉じるときに痛みを感じることがあります。

- 顎のクリック音やポッピング音:口を開けたり閉じたりする際に、顎から異音がすることがあります。

- 頭痛や肩こり:顎関節の問題が、頭や首の筋肉に影響を与えるため、これらの症状が現れることがあります。

- 口を開けるのが困難:顎の可動域が制限され、食事や会話がしづらくなることがあります。

診断は、歯科医師または口腔外科医によって行われ、通常は問診と物理的な検査、場合によってはレントゲンやMRIなどの画像診断が必要です。

顎関節症の原因:なぜ起こるのか?

顎関節症の原因は多岐にわたりますが、主な原因として以下が挙げられます:

- ストレス:精神的なストレスや緊張が顎の筋肉に影響を与え、顎を無意識に噛みしめたり、歯ぎしりをしたりすることが原因となることがあります。

- 噛み合わせの問題:歯が正しく噛み合わないことで、顎に不自然な負担がかかり、顎関節症を引き起こすことがあります。

- 外傷や事故:顎に直接的な衝撃を受けた場合、関節やその周辺に損傷が生じ、顎関節症を引き起こすことがあります。

- 加齢:年齢を重ねることによって、顎関節の軟骨が摩耗したり、関節に異常が発生したりすることがあります。

顎関節症の種類:急性 vs 慢性

顎関節症は、大きく分けて急性と慢性に分類されます:

- 急性顎関節症:症状が突然現れ、比較的短期間で治癒することが多いです。通常は、事故や外的な衝撃が原因で発症します。

- 慢性顎関節症:症状が長期間にわたって続き、治療をしても改善しにくいことがあります。ストレスや不正な噛み合わせが長期的に続くことが原因です。

2. 顎関節症が悪化するNG行動とは?避けるべき行動と注意点

顎関節症の悪化を防ぐためには、日常生活で避けるべき行動がいくつかあります。これらの行動は、顎に過度の負担をかけ、症状を悪化させる原因となります。

口を大きく開ける行為:顎への過剰な負担

顎関節症の人が口を大きく開ける行為(例えば、大きなあくびや大きな食べ物をかみ砕くこと)は、顎関節に過剰な負担をかけ、痛みを引き起こすことがあります。顎関節症のある方は、口を開ける際には注意が必要です。

硬い食べ物や噛みごたえのある食べ物を避ける理由

硬い食べ物や噛みごたえのある食べ物を噛むことは、顎関節に負担をかけ、症状を悪化させる原因となります。顎関節症の人は、できるだけ柔らかい食べ物を選ぶようにしましょう。

強い力で噛むこと:噛み合わせに影響を与える行動

無意識に強い力で噛むことは、顎に過度な負担を与えます。これが長期間続くと、顎関節症を引き起こす可能性があります。特にストレスが原因で噛みしめることが多いので、注意が必要です。

顎の不自然な動きや過度なストレスの影響

顎を不自然に動かすことや、ストレスによる顎の緊張が顎関節症を悪化させます。ストレス管理が顎関節症の予防に非常に重要です。

3. 顎関節症の日常生活で避けるべき習慣とは?

顎関節症を予防するためには、日常生活で気を付けるべき習慣があります。これらの習慣を避けることで、顎関節に無理な負担をかけず、症状を悪化させることを防げます。

ストレスや緊張が引き起こす顎関節症の悪化

精神的なストレスや緊張が顎の筋肉に影響を与え、顎関節症を引き起こす原因となります。リラックスした時間を持つことが重要です。

枕や寝具の選び方:寝姿勢と顎の負担

寝具が合っていないと、寝ている間に顎や首に負担がかかり、顎関節症を引き起こすことがあります。枕の高さや硬さを調整し、睡眠中の姿勢を意識することが重要です。

不正咬合や歯ぎしり:歯のトラブルが顎に及ぼす影響

歯ぎしりや不正咬合は顎関節症を引き起こす原因となります。歯科医師による診断と治療が必要です。

4. 顎関節症の治療法で避けるべきこととは?誤った対処法とそのリスク

顎関節症の治療を行う際に避けるべきことがあります。誤った方法で自己治療を行うと、症状が悪化することがあります。

自己診断と自己治療:無理な対応が悪化を招く理由

顎関節症の症状を自己診断して自己治療を行うことは、状態を悪化させる原因となります。必ず専門家の診断を受け、適切な治療を行いましょう。

過度な運動や無理な噛み合わせ調整

顎に負担をかける過度な運動や、無理に噛み合わせを調整することは、顎関節症を悪化させる可能性があります。治療中は安静を保ち、無理な運動は避けましょう。

市販薬の使用や誤った痛み止め

市販の痛み止めや薬を使うことも一時的な痛みを和らげるかもしれませんが、根本的な治療にはなりません。医師に相談し、適切な治療法を選択しましょう。

5. 顎関節症の悪化を防ぐためにやってはいけない行動とリスク

顎関節症が悪化するのを防ぐためには、避けるべき行動や習慣があります。これらの行動は症状を悪化させ、治療を難しくする可能性があります。

顎に負担をかけるクセや習慣の悪影響

顎に負担をかける癖や習慣(例:頬杖をつく、片側で噛むなど)は、顎関節症の原因となります。日常的に行っている癖を見直し、改善することが重要です。

治療を中断したり、無理な運動をするリスク

治療を途中で中断したり、自己流で運動をすると、症状が再発したり悪化する可能性があります。治療を継続し、医師の指示を守ることが必要です。

誤った情報に基づいた自己流の治療法

誤った情報に基づいて自己流の治療法を行うことは、健康に悪影響を与える可能性があります。顎関節症の治療には専門的な知識が必要です。

6. 顎関節症の改善法と治療法:正しい対処法とは?

顎関節症の治療には、適切なアプローチが求められます。以下に、効果的な治療法を紹介します。

医師の診断と専門家のアドバイスを受ける

顎関節症の治療は、専門医による診断とアドバイスが必要です。歯科医師や口腔外科医に相談し、個々の症状に合わせた治療法を選ぶことが重要です。

顎関節症の治療法:マウスピース・理学療法・薬物治療

顎関節症の治療には、マウスピース、理学療法、薬物療法などが用いられます。マウスピースを使って顎の負担を軽減したり、理学療法で筋肉をほぐしたりすることが効果的です。

ストレス管理や生活習慣の見直し

顎関節症はストレスと関連しているため、リラックス法やストレス管理が大切です。また、生活習慣を見直すことで、症状の改善が期待できます。

食事と噛み合わせの改善法

食事の改善や噛み合わせの調整も重要です。適切な食事を選び、噛み合わせが悪い場合は歯科医師に相談して矯正を行いましょう。

7. 顎関節症の予防法:再発を防ぐためにできることは?

顎関節症を予防するためには、日常生活での注意が必要です。以下に予防法を紹介します。

顎関節症の予防法:日常生活でできる改善策

顎に負担をかけないようにするためには、寝具の選び方や食生活の改善、ストレス管理が効果的です。

予防のための噛み合わせのチェックと見直し

定期的に歯科医師に噛み合わせをチェックしてもらい、必要に応じて調整することが予防に役立ちます。

顎関節症の再発を防ぐための生活習慣

生活習慣を見直し、顎への負担を軽減することで、顎関節症の再発を防ぐことができます。

8. よくある質問(FAQ)

Q1: 顎関節症の原因にはどんなものがありますか?

顎関節症の原因としては、ストレスや噛み合わせの問題、外傷、加齢などが挙げられます。

Q2: 顎関節症が悪化しないために気をつけるべき食べ物は?

硬い食べ物や噛みごたえのある食べ物は、顎に負担をかけるため避けた方が良いでしょう。

Q3: 顎関節症は治療せずに放置するとどうなりますか?

治療せずに放置すると、痛みが悪化し、生活の質が低下する可能性があります。

Q4: 顎関節症の治療にかかる費用はどのくらいですか?

治療費は診療内容や治療方法によって異なりますが、保険適用の治療であれば比較的負担は少なくなります。

Q5: 顎関節症の予防法にはどんな方法がありますか?

噛み合わせのチェックや生活習慣の改善、ストレス管理が顎関節症の予防に役立ちます。

顎関節症は適切に管理し、治療を行うことで改善が可能です。放置せず、早期に専門家の診断を受けることが重要です。また、日常生活の習慣を見直すことが予防にもつながります。

口腔外科・顎関節症のことなら、名古屋市天白区の歯医者・歯科・口腔外科・顎関節症のイナグマ歯科までご相談ください。

監修 岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊尚広

イナグマ歯科の予約 →詳細はこちら

口腔外科のページ→詳細はこちら

顎関節症のページ →詳細はこちら

歯科定期検診 →詳細はこちら

2025年02月28日 16:27