30代女性「舌に白い斑点がある」症例

名古屋市天白区の歯医者・歯科・口腔がん診断・白板症診断のイナグマ歯科です。院長 岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊尚広

【症例解説】舌の白い斑点は口腔がんの初期症状?30代女性の白板症を受診で発見|名古屋市天白区イナグマ歯科

口腔がんのページ→詳細はこちら

30代女性「舌に白い斑点がある」症例

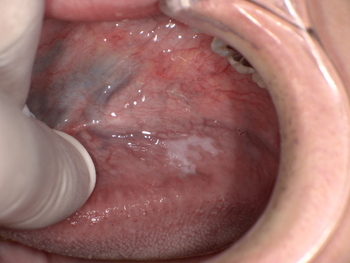

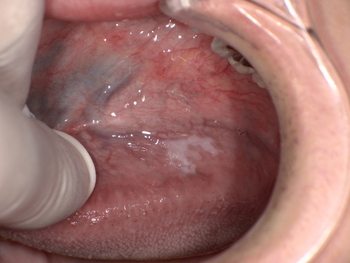

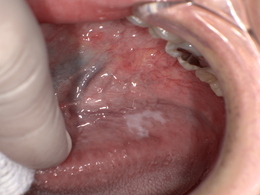

「白く口内炎ように見える病変が白板症と診断されました。痛みがなく気づきにくいため、定期的な口腔内チェックが重要です。」

白板症・前がん病変(白板症=口腔がんの全段階の代表的なタイプ)

ご相談内容

「舌の側縁に白い斑点があり、3年前に舌に違和感を感じて大きな病院へ紹介され、そこの病院では経過を見ましょうと言われ続け、白板症ががんにならないか心配になり来院。自分でも心配でです。」とご相談いただきました。

カウンセリング・診断結果

拝見すると、舌に白いできものが張りついていました。

行ったご提案・治療内容

まずはじめに、視診、触診にて、白いものが悪性の前段階である白板症であるを確認しました。

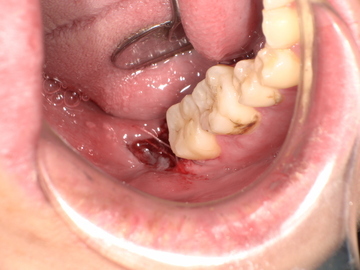

そのため、病理検査を依頼し、口腔がんである白板症であることが判明いたしました。

そこで、入院にて詳しい検査依頼と経過をみるか、手術で切除があるために、本人と相談して決めることにいたしました。また、本人には、前がん病変であることのの告知をいたしました。

この治療のリスクについて

・病状、症状、患者様のお口の環境によって、複数回にわたる施術が必要となる場合があります

・治療が終わった後も、十分なセルフケアが必要です

・術後、機能障害、発音障害が生じる可能性があります

- 年齢・性別 30代女性

- 診療種別 保険診療

- 治療期間の目安 1年以上

- 治療回数の目安 入院・来院30回

- 治療費総額の目安 300000円 入院費含める

📝イナグマ歯科から患者様へのメッセージ

イナグマ歯科では、「ただのしこり」「よくある口内炎」だと思っていた症状が、実は重大なサインだったというケースを数多く診てまいりました。

今回の患者様のように、「忙しさの中で後回しにしていた」「痛みがないから大丈夫だと思っていた」とご相談くださる方も少なくありません。しかし、口腔がんや白板症といった病変は、痛みなどの自覚症状がほとんどないまま静かに進行することがあるため、早期のチェックと専門的な診断が非常に重要です。

私たちは、単に「治療する歯医者」ではなく、患者様の人生や背景に寄り添いながら、予防・早期発見・再発防止までを一貫してサポートする「かかりつけ歯科医院」としての使命を大切にしています。

もしも、舌や歯ぐきに気になるできもの・しこり・色の変化がありましたら、どうか「念のため」でも構いません。一度、ご相談にお越しください。

不安を安心に変えるために。

口腔がんや白板症のことなら、どうぞ名古屋市天白区のイナグマ歯科にお任せください。

監修 岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊尚広

🦷 白板症ができやすい部位(代表的な発症箇所)

| 部位名 | 説明 | 原因となりやすい刺激 |

|---|---|---|

| 舌の側縁(そくえん) | 舌の横側に多く見られ、最も白板症が発生しやすい部位。 | 歯の尖り、入れ歯、繰り返す噛み癖など |

| 頬粘膜(ほおの内側) | 食事や会話でよくこすれるため、慢性的な刺激を受けやすい。 | 頬を噛む癖、喫煙、粗い食事など |

| 下の歯ぐき(下顎歯肉) | 特に奥歯周囲にできやすく、気づかれにくいこともある。 | 合わない入れ歯、歯石、慢性炎症 |

| 口蓋(こうがい/上あごの内側) | 熱や煙などの刺激がこもりやすい部位。 | 熱い飲食物、喫煙による熱刺激 |

| 口唇内側 | 唇を噛む癖や刺激性の食品により、病変が現れることがある。 | 習慣的な噛み癖、スパイスなどの刺激 |

🔍 白板症が発症しやすい人の特徴

-

喫煙者・飲酒習慣がある方

-

入れ歯や歯の形状によって粘膜が繰り返しこすれている方

-

免疫力が低下している方(糖尿病・高齢者など)

-

慢性的な口腔内トラブルを抱えている方

📌 補足

白板症はこすっても取れない白い病変が特徴です。初期症状では痛みがほとんどなく、がんの前段階(前がん病変)として注意が必要です。

❓よくあるご質問(Q&A)|舌のしこり・白板症・口腔がんに関して

Q1. 舌に白いしこりがあるのは、すぐにがんを疑うべきでしょうか?

A. 白いしこりやできものがすべてがんであるわけではありませんが、白板症の可能性があります。白板症はがんに進行することもある「前がん病変」であり、早期診断が重要です。痛みがない場合でも、歯科や口腔外科での診察をおすすめします。

Q2. 白板症とはどんな病気ですか?

A. 白板症とは、舌や歯ぐき、頬の内側などの粘膜に白くこすっても取れない病変ができる状態で、がんの前段階とされる病変の代表例です。悪性化する可能性があるため、経過観察や切除などの適切な対応が必要です。

Q3. 舌の違和感や白い斑点があっても、痛みがない場合は放置しても大丈夫?

A. 放置は危険です。口腔がんは初期に痛みが出にくいことが多いため、「痛みがないから大丈夫」と自己判断するのはリスクがあります。必ず専門医による診断を受けましょう。

Q4. 白板症の検査はどのように行われますか?

A. まずは視診・触診にて病変の状態を確認し、その後組織の一部を採取して病理検査(顕微鏡での細胞検査)を行います。診断結果に基づき、経過観察・手術・大病院への紹介など適切な対応を行います。

Q5. 口腔がんや白板症の治療は保険が使えますか?

A. はい、基本的な検査や処置は保険診療が適用されます。ただし、病状や治療内容、連携する医療機関の体制によって費用は異なりますので、事前にご相談ください。

Q6. どのような人が白板症や口腔がんになりやすいですか?

A. 喫煙・飲酒・入れ歯や歯の尖りによる慢性的な刺激・糖尿病・免疫低下・加齢などがリスク要因です。特に60代以上の男性や喫煙歴がある方は、注意が必要です。

Q7. 舌のしこりが気になるとき、まずどこを受診すればよいですか?

A. 歯科医院の中でも、口腔がんの視診・触診に対応した歯科・口腔外科がおすすめです。イナグマ歯科では、白板症や口腔がんの早期発見・専門診断体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。

🦷 不安なときこそ、早めの受診が大切です

気になる症状がある場合、「様子を見る」「後で行こう」と思いがちですが、早期発見こそが予後を大きく左右します。

名古屋市天白区で白板症・口腔がんの診断を受けたい方は、イナグマ歯科までお気軽にお問い合わせください。

📞 ご予約・ご相談 → イナグマ歯科 公式HPへ

イナグマ歯科の予約 →詳細はこちら

唇のできもののページ →詳細はこちら

口腔がんのブログ→詳細はこちら