こんにちは、名古屋市天白区の入れ歯治療・歯医者・歯科のイナグマ歯科です。

外れて落ちてこない入れ歯を作るには?

――名古屋市天白区イナグマ歯科・歯学博士が解説――

「食事の途中で入れ歯が外れてしまったらどうしよう」

「会話中にズレるのが気になって、思いきり笑えない」

「入れ歯はこんなものだと、半ば諦めている」

このようなお悩みを抱えながら、日々を過ごしていませんか?

入れ歯が外れる・落ちるという問題は、単に噛みにくいという不便さだけでなく、

人前での不安や恥ずかしさ、外出や会食を避けてしまうなど、

生活の質(QOL)を大きく低下させる深刻な問題です。

実際にGoogleでは、

「入れ歯 外れる」

「入れ歯 落ちる」

「外れて落ちない 入れ歯 作りたい」

といった検索が数多く行われており、

多くの方が“外れない入れ歯”を本気で求めていることがわかります。

しかし一方で、歯科医療の現場にいると、次のような言葉を耳にすることが少なくありません。

「入れ歯は外れるものですよね?」

「年齢的に仕方ないですよね?」

「どこで作っても同じだと思っていました」

これは非常にもったいない誤解です。

結論からお伝えすると、

適切な診断・正確な型取り・噛み合わせを考慮した設計・高い技術力がそろえば、

👉 入れ歯は簡単に外れるものではありません。

名古屋市天白区にあるイナグマ歯科では、

歯学博士としての専門的知見と臨床経験をもとに、

「なぜ入れ歯が外れるのか」

「どうすれば外れて落ちない入れ歯を作れるのか」

を一人ひとり丁寧に分析し、治療にあたっています。

入れ歯治療は、

✔ 素材の問題

✔ 設計の問題

✔ 噛み合わせの問題

✔ 顎の骨や歯ぐきの状態

✔ 歯科技工士の技術力

など、さまざまな要素が複雑に絡み合う高度な治療です。

そのため、表面的な調整だけでは根本的な解決にならないケースも少なくありません。

この記事では、

「入れ歯が外れて困っている方」

「これから入れ歯を作る予定の方」

「今の入れ歯に不満があるが、どうすればいいかわからない方」

に向けて、

-

なぜ入れ歯が外れてしまうのか

-

外れて落ちてこない入れ歯を作るための条件

-

外れにくい入れ歯の種類と特徴

-

保険と自費の入れ歯の違い

-

歯科医院選びで失敗しないポイント

-

今使っている入れ歯が外れる場合の対処法

を、歯科医師の立場から、できるだけわかりやすく、しかし専門的に解説していきます。

「入れ歯の悩みは、もう我慢するしかない」

そう思い込んでいた方にこそ、ぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。

まずは、

多くの方が抱えている「入れ歯が外れてしまう悩み」その正体から、詳しく見ていきましょう。

【目次】

1. 入れ歯が外れてしまう悩みとは?

-

食事中・会話中に入れ歯が外れるストレス

-

人前で不安になる心理的負担

-

「入れ歯は外れるもの」と諦めていませんか?

2. 入れ歯が外れて落ちてしまう主な原因

-

歯ぐき(顎の骨)の痩せによる影響

-

入れ歯の設計・噛み合わせの問題

-

使用年数による劣化・変形

-

保険の入れ歯で起こりやすい理由

3. 外れて落ちてこない入れ歯を作るための基本条件

-

正確な型取りが重要な理由

-

噛み合わせ調整が安定性を左右する

-

歯科技工士の技術力の重要性

4. 外れにくい入れ歯の種類と特徴

-

金属床義歯|薄くてフィット感が高い

-

ノンクラスプデンチャー|見た目と安定性を両立

-

アタッチメント義歯|しっかり固定できる構造

-

インプラントオーバーデンチャーという選択肢

5. 保険の入れ歯と自費の入れ歯の違い

-

安定性・外れにくさの差

-

使用できる素材と設計の自由度

-

長期的に見たコストパフォーマンス

6. 外れない入れ歯を作る歯科医院の選び方

-

入れ歯治療の実績・専門性を確認する

-

丁寧なカウンセリングがあるか

-

調整・アフターケアの重要性

7. 今使っている入れ歯が外れる場合の対処法

-

応急処置としてできること

-

入れ歯安定剤は使ってもいい?

-

作り直し・調整の判断基準

8. 入れ歯を長く快適に使うためのメンテナンス方法

-

定期的な調整が必要な理由

-

歯ぐきと顎の健康を守るポイント

-

正しいお手入れ方法

9. 外れて落ちてこない入れ歯で快適な生活を取り戻そう

-

食事・会話・笑顔に自信が持てる

-

我慢せず、専門家に相談する大切さ

1. 入れ歯が外れてしまう悩みとは?

「食事中に入れ歯が外れてしまう」

「会話の途中でズレるのが不安で、人前で話せない」

「笑った拍子に落ちないか常に気になる」

入れ歯を使用している多くの方が、このような悩みを抱えています。

実際、「入れ歯 外れる」「入れ歯 落ちる」「外れない 入れ歯 作りたい」といった検索キーワードは年々増加しており、入れ歯の安定性は非常に大きな関心事です。

特に問題なのは、

👉 外れること自体よりも、精神的ストレスが大きいこと。

-

食事を心から楽しめない

-

人と話すことに消極的になる

-

外出や会食を避けるようになる

このように、入れ歯が外れる悩みは、生活の質(QOL)を大きく低下させる要因になります。

しかし実は、「入れ歯は外れるもの」「年齢的に仕方ない」と諦めている方の多くが、

👉 正しい知識を知らないだけというケースが非常に多いのです。

結論から言うと、

適切な設計・精密な製作・正しい調整が行われた入れ歯は、簡単には外れません。

まずは、なぜ入れ歯が外れてしまうのか、その原因から正しく理解していきましょう。

2. 入れ歯が外れて落ちてしまう主な原因

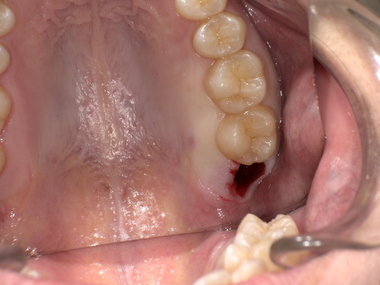

2-1. 歯ぐき(顎の骨)が痩せている

入れ歯が外れる最大の原因は、顎の骨(歯槽骨)の吸収です。

歯を失うと、その部分の骨は徐々に痩せていきます。

特に総入れ歯の場合、入れ歯を支える土台が少なくなるため、

-

吸着力が弱くなる

-

ズレやすくなる

-

噛むと浮き上がる

といった問題が起こります。

これは加齢だけでなく、

✔ 合わない入れ歯を使い続けている

✔ 長期間調整していない

ことでも進行します。

2-2. 入れ歯の設計そのものに問題がある

入れ歯は「歯の代わり」ではなく、

力学的に非常に複雑な医療装置です。

以下のような設計ミスがあると、外れやすくなります。

-

支えとなる歯や歯ぐきへの負担配分が不適切

-

クラスプ(バネ)の位置が悪い

-

噛む力の方向を考慮していない

特に「とりあえず噛める」レベルで作られた入れ歯は、

日常生活では簡単に外れます。

2-3. 噛み合わせが合っていない

噛み合わせがズレていると、

食事のたびに入れ歯が押し上げられます。

-

一部だけ強く当たっている

-

左右のバランスが悪い

-

顎の動きと合っていない

この状態では、どんな素材の入れ歯でも安定しません。

👉 外れない入れ歯=噛み合わせが正確

これは絶対条件です。

2-4. 入れ歯の劣化・変形

入れ歯は永遠に使えるものではありません。

-

プラスチック素材の摩耗

-

金属の微細な歪み

-

人口歯のすり減り

これらが起こると、

最初は問題なかった入れ歯でも、徐々に外れやすくなります。

「昔は合っていた」という方ほど要注意です。

2-5. 保険の入れ歯で起こりやすい理由

誤解を恐れずに言えば、

保険の入れ歯は「最低限の機能」を満たすものです。

-

使用できる素材に制限がある

-

設計の自由度が低い

-

工程を簡略化せざるを得ない

その結果、

👉 外れやすい・ズレやすいケースが多くなります。

もちろん、保険でも良い入れ歯は作れますが、

「外れて落ちないこと」を最優先するなら限界があるのが現実です。

3. 外れて落ちてこない入れ歯を作るための基本条件

ここからが最も重要なポイントです。

外れない入れ歯には、必ず共通する条件があります。

3-1. 精密な型取りがすべての土台

入れ歯の安定性は、型取りで8割が決まると言っても過言ではありません。

-

動いている歯ぐきを正確に再現しているか

-

圧がかかる部分・逃がす部分を考慮しているか

-

開口量・舌の動きまで考えられているか

流れ作業のような型取りでは、

外れない入れ歯は絶対に作れません。

3-2. 噛み合わせ調整は「ミリ単位」の精度が必要

噛み合わせは、

✔ 見た目

✔ 咀嚼力

✔ 入れ歯の安定

すべてに影響します。

わずか 0.1mmのズレ でも、

入れ歯は簡単に浮きます。

そのため、

-

咬合器(噛み合わせ再現装置)を正確に使用

-

実際の顎の動きを想定した調整

が不可欠です。

3-3. 歯科技工士の技術力が結果を左右する

見落とされがちですが、

**入れ歯の出来を左右する最大の要因は「歯科技工士」**です。

-

顎の形態を読む力

-

咬合設計の経験

-

細部の仕上げ精度

優秀な技工士が関わる入れ歯は、

吸い付くように安定する感覚があります。

4. 外れにくい入れ歯の種類と特徴

「外れて落ちない入れ歯を作りたい」と考えたとき、

まず知っておくべきなのが 入れ歯の種類による安定性の違いです。

入れ歯は、どれも同じではありません。

構造・素材・固定方法によって、外れにくさは大きく変わります。

ここでは、特に安定性が高く、外れにくいと評価されている入れ歯を中心に解説します。

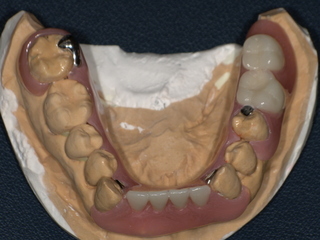

4-1. 金属床義歯|薄くて吸着力が高い入れ歯

金属床義歯は、床(歯ぐきに接する部分)を金属で作る入れ歯です。

【金属床義歯の特徴】

-

非常に薄く作れる

-

強度が高く変形しにくい

-

熱が伝わりやすく違和感が少ない

床が薄いことで、

👉 舌や頬の動きを邪魔せず、吸着力が高まる

という大きなメリットがあります。

結果として、

という、安定した使用感が得られます。

特に総入れ歯で外れやすい方には、有力な選択肢です。

4-2. ノンクラスプデンチャー|見た目と安定性を両立

ノンクラスプデンチャーは、

金属のバネ(クラスプ)を使わない部分入れ歯です。

【ノンクラスプデンチャーのメリット】

-

見た目が自然で目立たない

-

弾性のある素材でフィット感が高い

-

歯にかかる負担が分散される

素材のしなやかさにより、

👉 歯ぐきに密着しやすく、ズレにくいのが特徴です。

ただし、設計を誤ると耐久性が落ちるため、

入れ歯治療に精通した歯科医院での製作が必須です。

4-3. アタッチメント義歯|固定力が非常に高い入れ歯

アタッチメント義歯は、

歯やインプラントに特殊な留め具を装着して固定する入れ歯です。

【アタッチメント義歯の特徴】

磁石や精密な機械式装置を使うことで、

👉 カチッと吸い付くような装着感が得られます。

「どうしても外れない入れ歯がいい」という方には、

最上位クラスの安定性と言えるでしょう。

4-4. インプラントオーバーデンチャーという選択肢

入れ歯の外れやすさに長年悩んできた方に、

近年注目されているのが インプラントオーバーデンチャー です。

これは、

少数のインプラントを支点にして入れ歯を固定する方法。

【インプラントオーバーデンチャーのメリット】

-

圧倒的な安定性

-

食事中にほぼ動かない

-

顎の骨の痩せを防ぐ効果

通常の総入れ歯では難しいケースでも、

👉 「外れる不安」から解放される可能性が高い治療法です。

5. 保険の入れ歯と自費の入れ歯の違い

「保険の入れ歯でも外れないものは作れますか?」

これは非常によくある質問です。

結論から言うと、

👉 可能ではあるが、限界がある

というのが現実です。

5-1. 使用できる素材の違い

| 項目 |

保険の入れ歯 |

自費の入れ歯 |

| 素材 |

レジン(プラスチック)限定 |

金属・特殊樹脂など多様 |

| 厚み |

厚くなりがち |

薄く精密 |

| 変形 |

しやすい |

しにくい |

素材の違いは、

👉 フィット感・吸着力・耐久性に直結します。

5-2. 設計・工程の自由度

保険診療では、

に制限があります。

一方、自費診療では

患者一人ひとりに合わせた完全オーダーメイド設計が可能です。

結果として、

という差が生まれます。

5-3. 長期的に見たコストパフォーマンス

一見すると、保険の入れ歯は安価に見えます。

しかし、

-

作り直しが多い

-

安定剤が手放せない

-

不満を抱えたまま使用

これらを考えると、

👉 自費の入れ歯の方が満足度が高く、結果的に経済的

というケースも非常に多いのです。

6. 外れない入れ歯を作る歯科医院の選び方

どんなに優れた入れ歯も、

歯科医院選びを間違えれば意味がありません。

ここでは、外れて落ちない入れ歯を作るために

必ずチェックすべきポイントを解説します。

6-1. 入れ歯治療の実績・専門性があるか

ホームページで以下を確認しましょう。

-

入れ歯治療の症例が掲載されている

-

入れ歯専門・義歯治療を強調している

-

技工士との連携を明示している

「なんでも診ます」という医院より、

👉 入れ歯に強い医院を選ぶことが重要です。

6-2. カウンセリングが丁寧か

外れない入れ歯を作るには、

患者の悩みを正確に理解することが不可欠です。

これらを丁寧に聞いてくれる医院は、

失敗のリスクが低いと言えます。

6-3. 調整・アフターケアを重視しているか

入れ歯は「作って終わり」ではありません。

-

定期的な調整

-

噛み合わせチェック

-

歯ぐきの変化への対応

これらを前提としている歯科医院こそ、

👉 本当に「外れない入れ歯」を提供できる医院です。

7. 今使っている入れ歯が外れる場合の対処法

「新しく作る前に、今の入れ歯をどうにかできないか?」

そう考える方は非常に多いでしょう。

結論から言うと、

👉 外れる原因によっては“改善できるケース”と“限界があるケース”がある

というのが正直な答えです。

ここでは、段階別に現実的な対処法を解説します。

7-1. 応急処置としてできること

軽度のズレや浮きであれば、以下の対処で改善する場合があります。

-

歯科医院での咬合(噛み合わせ)調整

-

床の裏打ち(リライン)

-

クラスプ(バネ)の微調整

特に 「以前は問題なかった入れ歯」 であれば、

👉 調整だけで驚くほど安定することも少なくありません。

「外れる=作り直し」と決めつけず、

まずは専門的なチェックを受けることが重要です。

7-2. 入れ歯安定剤は使ってもいい?

入れ歯安定剤については、賛否両論があります。

【安定剤のメリット】

【安定剤のデメリット】

-

根本的な解決にならない

-

入れ歯や歯ぐきを傷める可能性

-

痛みや炎症を悪化させることがある

結論としては、

👉 どうしても必要な「一時的手段」としてのみ使用するのが望ましい

と言えます。

安定剤が手放せない状態は、

入れ歯が合っていないサインです。

7-3. 作り直しを検討すべき判断基準

以下に当てはまる場合は、

作り直しを真剣に検討すべきタイミングです。

-

調整してもすぐ外れる

-

痛み・口内炎が頻繁にできる

-

使用から5年以上経過している

-

食事が楽しめない

特に「外れる不安」が日常化している場合、

👉 我慢するメリットは一つもありません。

8. 入れ歯を長く快適に使うためのメンテナンス方法

外れて落ちない入れ歯は、

作った後のメンテナンスで完成すると言っても過言ではありません。

8-1. 定期的な調整が必要な理由

人の口の中は、

時間とともに必ず変化します。

-

歯ぐきが痩せる

-

噛み癖が変わる

-

顎の位置が微妙にズレる

これを放置すると、

最初は安定していた入れ歯でも外れやすくなります。

👉 3〜6ヶ月に1回のチェック

これが、外れない入れ歯を維持する黄金ルールです。

8-2. 歯ぐきと顎の健康を守るポイント

入れ歯は、

歯ぐきと顎の健康があってこそ安定します。

-

入れ歯を外した状態で歯ぐきをマッサージ

-

栄養バランスの良い食事

-

しっかり噛む習慣

これらは、

👉 顎の骨の吸収を抑え、入れ歯の寿命を延ばします。

8-3. 正しいお手入れ方法

間違ったお手入れは、

入れ歯の変形・劣化を早めます。

正しいケアのポイント

-

就寝時は基本的に外す

-

専用ブラシで優しく洗う

-

熱湯は絶対に使わない

清潔で状態の良い入れ歯は、

👉 フィット感も維持されやすくなります。

9. 外れて落ちてこない入れ歯で快適な生活を取り戻そう

入れ歯が外れないだけで、

人生は驚くほど変わります。

-

食事を心から楽しめる

-

会話や笑顔に自信が持てる

-

外出や人付き合いが楽しくなる

これは決して大げさな話ではありません。

「入れ歯は外れるもの」という思い込みを捨てる

多くの方が、

「年齢的に仕方ない」

「こんなものだろう」

と自分に言い聞かせています。

しかし、

👉 外れて落ちてこない入れ歯は、確実に存在します。

そしてそれは、

正しい知識と、正しい歯科医院選びで手に入ります。

【最終まとめ】外れて落ちてこない入れ歯を作るために

▶ 最後に

もし今、

「外れる入れ歯」に悩んでいるなら、

👉 一人で抱え込まず、入れ歯治療に強い歯科医院に相談してください。

それが、

不安のない毎日への第一歩になります。

名古屋市天白区で入れ歯を考えている方は、まず「イナグマ歯科」の無料カウンセリングで、自分の悩みや希望を相談してみましょう。プロの歯科医師が、あなたにぴったりの入れ歯をご提案し、最適な治療を提供してくれます。

【ご予約・お問い合わせ】 イナグマ歯科 〒468-0056 愛知県名古屋市天白区島田1丁目1114番地 電話番号:052-806-1181

監修 岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊尚広

🔍 イナグマ歯科の予約 →詳細はこちら

ノンクラスプデンチャーのページ→詳細はこちら

ノンクラスプデンチャーのYoutube動画ページ→詳細はこちら

2025年12月19日 21:06