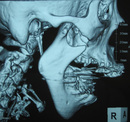

顎関節脱臼とは?症状・原因を徹底解説

顎関節脱臼は、顎の骨が通常の位置から外れてしまう状態を指します。これは非常に痛みを伴い、適切な処置が行われないと、長期間にわたる問題を引き起こす可能性があります。今回は顎関節脱臼の症状、原因、治療法について詳しく解説します。この記事を読むことで、顎関節脱臼に関する理解を深め、迅速かつ効果的に対応できるようになるでしょう。

顎関節脱臼の基本的な症状とは?

顎関節脱臼の主な症状としては、顎の痛みや違和感が挙げられます。具体的には、以下のような症状が現れます:

-

顎の激しい痛み

顎関節が外れることで、顎自体や耳周辺に強い痛みが生じます。これは、顎の骨が関節から外れ、周囲の神経や筋肉が圧迫されるためです。 -

顎が開かない

顎関節脱臼が起こると、口を開けることが非常に困難になります。最悪の場合、完全に開かないこともあります。 -

顎の変形

顎関節が外れることで、顎の位置が異常になることがあります。顎が片方にずれて見えることがあるため、見た目にも違和感を覚えます。 -

耳の痛みや詰まり感

顎関節と耳の位置が近いため、脱臼によって耳に違和感を感じることがあります。 -

頭痛や首の痛み

顎関節の異常は、首や肩の筋肉にも影響を与えるため、痛みや凝りが生じることがあります。

これらの症状が現れた場合は、速やかに医師の診察を受けることが重要です。

顎関節脱臼の主な原因とリスク要因

顎関節脱臼は、いくつかの原因で発生することがあります。その多くは日常生活の中で気づかないうちに起こることが多いです。代表的な原因として以下のものがあります:

-

外的衝撃や事故

交通事故やスポーツでの衝突など、外的な衝撃が顎に加わることで脱臼が起こることがあります。 -

大きな口を開けたときの過剰な力

大きな口を開ける際、無理に顎を動かすと関節が外れることがあります。歯科治療などで大きく口を開ける必要があるときにも注意が必要です。 -

顎関節の異常

顎関節自体に何らかの異常がある場合、例えば顎関節症などが影響して脱臼を引き起こすことがあります。 -

筋肉の過緊張

顎周りの筋肉が過度に緊張することで、顎関節に負担がかかり、脱臼を引き起こすことがあります。ストレスや過度の疲れが原因で筋肉がこわばることがあります。

顎関節脱臼の治療法:顎が外れた時に取るべき緊急対処法

顎関節脱臼を受傷した場合、迅速かつ適切な対応が求められます。まずは冷静に、以下のステップを実行しましょう。

顎関節脱臼時の応急処置と最初に行うべきこと

-

動かさない

顎関節が脱臼した場合、無理に顎を動かさないことが最も重要です。顎関節が元に戻ろうとする力を加えると、関節や周囲の組織をさらに損傷する可能性があります。 -

冷やす

痛みを軽減するために、冷たいタオルや氷袋を顎に当てて冷やすと良いでしょう。これにより腫れや痛みを和らげることができます。 -

医師を呼ぶ

顎関節脱臼が疑われる場合は、すぐに医師に相談することが重要です。緊急の医療処置が必要です。

迅速な治療が重要!医師の診察が必要な理由

顎関節脱臼は放置しておくと、後遺症を引き起こす可能性があるため、早期の診察が求められます。医師によって適切な治療を受けないと、顎関節に再発や慢性的な痛みを生じることもあります。早期に整復を行うことで、回復が早まることがあります。

顎関節脱臼の整復とその後の治療法

顎関節脱臼が確認された場合、整復と呼ばれる治療が行われます。整復は、脱臼した顎を元の位置に戻す手技です。専門の医師が、麻酔や局所麻酔を使用して痛みを抑えながら整復を行います。

その後は、症状に応じて鎮痛剤やリハビリが処方されることがあります。整復後、顎関節を安静に保つために、口を開けすぎないようにすることが重要です。

顎関節脱臼後のリハビリと治療期間について

顎関節脱臼後のリハビリは、回復を早め、再発を防ぐために欠かせません。リハビリでは、顎周りの筋肉を徐々に強化し、関節の可動域を回復させることが目指されます。

治療期間は個人差がありますが、一般的には数週間から数ヶ月にわたることがあります。この間、顎を過度に使わないようにすることが大切です。

顎関節脱臼後の生活:注意すべき行動と生活習慣

顎関節脱臼後は、日常生活でもいくつかの注意点があります。無理な動きや負担を避けることが重要です。

顎関節脱臼後に避けるべき動作と生活習慣

-

大きな口を開ける動作

顎関節脱臼後は、無理に大きな口を開けることを避けましょう。特に食事やあくびの際には、顎に負担をかけないように気をつけることが重要です。 -

硬い食べ物を避ける

顎関節に負担をかけないように、硬い食べ物や固いものは避けるようにしましょう。柔らかい食品を摂取し、顎をなるべく使わないようにします。 -

ストレス管理

ストレスが顎関節に影響を与えることがあります。ストレス管理を心掛け、リラックスする時間を持つことが予防にもつながります。

顎関節脱臼の痛みを軽減するためのケア方法

顎関節脱臼後は、痛みを和らげるために次のような方法が効果的です:

-

冷却療法

冷やすことで腫れや痛みを和らげることができます。患部を氷で冷やし、痛みを軽減しましょう。 -

薬物療法

痛みがひどい場合、鎮痛剤を使用することができます。医師の指示に従って適切な薬を服用しましょう。

顎関節脱臼の予防法:再発を防ぐためにできること

顎関節脱臼の再発を防ぐためには、日常的な予防策が重要です。顎に負担をかけないような生活習慣を心がけることが予防につながります。

顎関節脱臼を予防するための日常的な対策

-

ストレスを避ける

ストレスが顎関節に影響を与えることがあるため、リラックスする方法を取り入れ、精神的な負担を減らすことが大切です。 -

顎に優しい食生活

硬い食べ物や口を大きく開けるような食事は避け、柔らかい食べ物を選ぶようにします。

顎に優しい生活習慣と食事法

顎を健康に保つためには、日常生活において顎に優しい習慣を身につけることが大切です。柔らかい食べ物を選び、硬いものを避けるとともに、顎に負担をかけないようにしましょう。

顎関節脱臼と顎関節症:症状や治療法の違いを理解する

顎関節脱臼と顎関節症は似た症状を示すことがありますが、異なる疾患です。顎関節脱臼は関節の位置が外れることで、顎関節症は顎関節の痛みやこわばりを伴う疾患です。

顎関節脱臼と顎関節症の違い

顎関節脱臼は顎関節の位置が外れる状態であり、整復が必要です。一方、顎関節症は顎関節の不調が原因となり、リハビリや薬物療法が必要な場合があります。

顎関節脱臼の治療後の生活:食事や会話における注意点

顎関節脱臼の治療後は、身体が完全に回復するまで、日常生活でいくつかの注意点があります。特に食事や会話において顎に負担をかけないようにすることが非常に重要です。これを怠ると、治療後の回復が遅れたり、再発のリスクが高まったりすることがあります。

この記事では、顎関節脱臼の治療後の生活において注意すべきポイント、食事中の顎への負担を減らす方法、会話や日常生活で気をつけるべき行動、さらには顎関節脱臼に関するよくある質問(FAQ)に関しても詳しく解説します。顎関節脱臼の回復を早め、再発を防ぐために知っておくべきことを学んでいきましょう。

食事中の顎への負担を減らす方法

顎関節脱臼から回復した後、食事は顎に与える負担を最小限に抑えることが大切です。食事をするときに無理に顎を使いすぎると、回復が遅れるだけでなく、再度脱臼するリスクも高まります。では、食事中に顎への負担を減らすためにどのような工夫をすればよいのでしょうか?

1. 柔らかい食べ物を選ぶ

顎関節脱臼の治療後は、硬い食べ物や粘り気のある食べ物を避け、噛む力をあまり必要としない柔らかい食べ物を選ぶようにしましょう。スープ、ヨーグルト、煮込み料理など、顎をあまり動かさなくても食べられる料理が理想です。

2. 小さく切って食べる

食べ物を小さく切って、一口分の量を小さくすることで、顎にかかる負担を減らすことができます。特に、硬い食べ物を食べる際には、小さく切って口に入れ、少しずつ食べることが重要です。

3. 片側だけで噛まない

顎関節脱臼後は、片側に過度に負担をかけないように注意しましょう。食事の際に顎の片側だけを使って噛むと、負担が一部に集中してしまいます。両方の顎をバランスよく使うことを意識しましょう。

4. 飲み込みやすい食べ物にする

消化がよく、飲み込みやすい食べ物を選ぶと、顎にかかる負担を減らせます。例えば、スムージーやスープ、煮物など、顎を大きく開けずに飲み込める食事が効果的です。

5. 食べるスピードを落とす

急いで食べることは、顎関節に無駄な力をかけることになります。食事の際は、よく噛んでゆっくり食べるようにしましょう。これにより、顎の負担を軽減し、再発を防ぐことができます。

会話や日常生活で気をつけるべきポイント

顎関節脱臼後の回復期は、食事だけでなく、会話や日常の動作にも気をつけることが重要です。顎に負担をかける動作を避けることで、回復を早め、再発を防ぐことができます。

1. 大きな口を開けない

顎関節脱臼後、あくびや大きな口を開けることは避けましょう。大きく口を開けると、顎関節に負担がかかり、脱臼を再発させる可能性があります。できるだけ顎を無理に動かさないように心掛けましょう。

2. 過度に話さない

会話の際、長時間話し続けることや、大きな声で話すことも顎関節に負担をかける可能性があります。特に脱臼後の数週間は、会話の時間を短くし、顎を休ませることが大切です。

3. 無理な体勢を取らない

日常生活でも、顎に負担をかける体勢を避けることが必要です。例えば、うつ伏せで寝ることや、顎に圧力をかけるような体勢を取らないようにしましょう。首や肩の筋肉が顎関節に影響を与えることもあるため、体勢にも気を使うことが重要です。

4. 顎を支えるためのクッションを使う

長時間のデスクワークやテレビを見るときなど、顎に負担がかかる時間帯には、顎を支えるためのクッションを使うと効果的です。これにより、無理な体勢を取らずに顎を保護できます。

顎関節脱臼のFAQ:よくある質問とその回答

Q1: 顎関節脱臼の治療にはどれくらい時間がかかるのか?

A1: 顎関節脱臼の治療期間は、個々の症状や回復力により異なります。整復が行われた後、回復までには通常数週間から数ヶ月を要します。整復後は、顎関節を安静に保ち、過度に動かさないように心掛けることが重要です。

Q2: 顎関節脱臼後、再発を防ぐためにできることは?

A2: 再発を防ぐためには、顎に負担をかけない生活習慣を心掛けることが大切です。柔らかい食べ物を選び、口を大きく開けないようにし、顎に過度な力がかからないように注意しましょう。また、リラックス法を取り入れてストレスを減らすことも効果的です。

Q3: 顎関節脱臼後に運動しても大丈夫ですか?

A3: 顎関節脱臼後に運動を再開する際は、必ず医師と相談し、回復の進度に合わせた運動を行うことが大切です。過度な負荷をかけるような運動は避け、顎に負担をかけない運動から始めましょう。

顎関節脱臼の治療にはどれくらい時間がかかるのか?

顎関節脱臼の治療にかかる時間は、個人差があるため一概には言えませんが、治療後の回復期間は通常数週間から数ヶ月にわたります。特に、整復後のリハビリや生活習慣の改善が必要となるため、長期的なケアが求められます。

整復後、最初の数日間は顎を安静に保ち、過度に動かさないようにすることが重要です。その後、医師の指導のもとで少しずつ顎を動かしていき、痛みが軽減した時点でリハビリを開始することが一般的です。

顎関節脱臼後の回復期間と注意点

顎関節脱臼の回復期間は、一般的に数週間から数ヶ月を要します。回復の進度によっては、リハビリや生活の改善を行いながら、徐々に顎を使うことができます。しかし、早急に無理に顎を使うことは避け、治療期間中に負担をかけないようにしましょう。

回復期間中の注意点

- 顎に負担をかけない生活習慣を保つこと。

- 定期的に医師の診察を受け、進捗を確認すること。

- 適切なリハビリを行い、筋力や可動域を回復させること。

まとめ:顎関節脱臼の症状から予防法まで総まとめ

顎関節脱臼は痛みを伴い、放置すると後遺症を残すこともありますが、適切な治療とケアを行うことで、しっかりと回復することができます。治療後は、食事や会話において顎に負担をかけないようにし、生活習慣を改善することが再発を防ぐための鍵です。

顎関節脱臼の予防法を日常生活に取り入れ、顎に優しい食事や動作を意識することで、再発を防ぐことができます。顎関節脱臼に関して不安や疑問がある場合は、早期に専門医に相談し、適切な対応を行いましょう。

口腔外科・顎関節症・顎関節脱臼のことなら、名古屋市天白区の歯医者・歯科・口腔外科・顎関節症のイナグマ歯科までご相談ください。

監修 岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊尚広

イナグマ歯科の予約 →詳細はこちら