名古屋 天白区の歯医者・歯科・口腔外科・親知らずの抜歯治療のイナグマ歯科です。

監修 岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊尚広

目次

- 口腔内腫瘍の基本知識

- 腫瘍の種類

- 良性腫瘍

- 悪性腫瘍

- 腫瘍の診断方法

- 視診・触診

- 生検

- 画像診断

- 組織診断

- 診断後の対応と治療計画

- 外科的手術

- 放射線療法

- 化学療法

- 定期的なフォローアップ

- まとめ

1. 腫瘍の種類と診断

口腔内で発生する腫瘍は、その種類や進行度によって治療法や予後が大きく異なります。腫瘍摘出手術は、これらの腫瘍を取り除くための重要な手術であり、正確な診断と適切な処置が必要です。本記事では、口腔外科領域における腫瘍の種類とその診断方法について詳しく解説します。

1. 口腔内腫瘍の基本知識

口腔内腫瘍は、口の中に発生する良性または悪性の腫瘍であり、歯肉、舌、口蓋、唇、口腔底などの部位に現れることがあります。これらの腫瘍は、早期発見と適切な治療が非常に重要です。腫瘍の種類によって治療方針や手術の内容が変わるため、詳細な診断が不可欠です。

2. 口腔内腫瘍の種類

口腔内の腫瘍には、主に以下の2つのタイプがあります:

2.1 良性腫瘍

良性腫瘍は、通常は周囲の組織に侵入することなく、成長が比較的緩やかです。以下は代表的な良性腫瘍です:

-

口腔内乳頭腫(パピローマ)

ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)によって引き起こされるもので、乳頭状の小さな腫瘍が口腔内に現れます。通常、痛みを伴わず、外科的に簡単に取り除くことができます。 -

線維腫

繊維状の結合組織からなる腫瘍で、口腔内のどの部位にも現れる可能性があります。良性であり、通常は手術によって完全に除去できます。 -

血管腫

血管が異常に増殖したもので、赤紫色の腫瘍として現れることが多いです。小さな血管腫は特に問題にならないことが多いですが、大きくなると治療が必要です。

2.2 悪性腫瘍

悪性腫瘍は、周囲の組織に侵入し、転移する可能性があるため、早期の診断と治療が不可欠です。以下は代表的な悪性腫瘍です:

-

口腔癌

口腔内で最も一般的な悪性腫瘍であり、主に舌、頬、歯肉、口蓋に発生します。早期には無症状であることが多く、進行するまで気づかないことがあります。喫煙や飲酒がリスクファクターです。 -

悪性リンパ腫

リンパ組織に発生する癌で、口腔内や周囲のリンパ節に現れることがあります。全身的な症状やリンパ節の腫れを伴うことが多いです。 -

悪性メラノーマ

メラニンを含む細胞が悪性化することで発生する癌で、口腔内にも現れることがあります。皮膚のメラノーマと比べて早期の診断が難しいことがあります。

3. 腫瘍の診断方法

腫瘍の診断には、複数の検査方法が用いられます。早期に正確な診断を行うことで、適切な治療計画を立てることができます。

3.1 視診および触診

初診時には、視診や触診によって腫瘍の存在や大きさ、形状、色、硬さなどを確認します。口腔内をよく観察し、異常な発赤、腫れ、潰瘍などがないかをチェックします。

3.2 生検

生検は、腫瘍の組織サンプルを取り出して顕微鏡で検査する方法です。これにより、腫瘍が良性か悪性か、またはその細胞の種類を特定することができます。以下の2つの方法があります:

-

切開生検

腫瘍の一部を切り取って検査する方法で、診断が確定的です。 -

針生検

腫瘍の中心に針を刺して組織を採取する方法で、比較的簡便に実施できます。

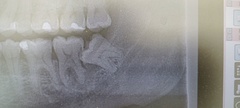

3.3 画像診断

画像診断は、腫瘍の広がりや深さを確認するために用います。以下の方法が一般的です:

-

X線検査

骨の状態を確認するのに役立ちますが、ソフトティッシュの評価には限界があります。 -

CTスキャン

詳細な断層画像を提供し、腫瘍の位置や広がりを把握するのに有用です。 -

MRI

より詳細なソフトティッシュの評価が可能で、腫瘍の広がりや周囲の構造との関係を明確にするのに役立ちます。

3.4 組織診断

顕微鏡での組織診断は、腫瘍の組織学的な性質を調べるために行います。腫瘍が悪性か良性かを確定するためには、非常に重要です。

4. 診断後の対応と治療計画

腫瘍の診断が確定した後は、適切な治療計画を立てることが重要です。治療方法は腫瘍の種類や進行度によって異なります。一般的には以下のアプローチが取られます:

-

外科的手術

腫瘍の完全な摘出を目指します。良性腫瘍の場合は比較的単純な手術で済むことが多いですが、悪性腫瘍の場合は広範な切除や再建が必要になることがあります。 -

放射線療法

手術後の補助療法や、手術が難しい場合の代替療法として使用されます。特に口腔癌などでは有効です。 -

化学療法

全身的に悪性細胞を抑えるために使用されます。悪性腫瘍の進行度や転移の有無に応じて行われます。 -

定期的なフォローアップ

手術後は定期的に検査を行い、再発や転移の有無を確認します。早期発見と再発予防が鍵となります。

5. まとめ

口腔内の腫瘍の診断は、その後の治療計画に直結するため、正確で迅速な診断が求められます。良性腫瘍は比較的治療が容易ですが、悪性腫瘍は早期に発見し、適切な治療を行うことで予後を大きく改善できます。定期的な検診と適切な対応によって、口腔内の健康を守りましょう。

腫瘍の疑いがある場合は、早めに専門医の診察を受けることをお勧めします。口腔外科の専門家による適切な診断と治療が、健康を守るための最善の道です。

口腔外科・口腔癌のことなら、名古屋市天白区の歯医者・歯科・口腔外科・口腔癌診断のイナグマ歯科までご相談ください。

監修 岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊尚広

イナグマ歯科の予約 →click here

口腔外科のページ→click here

唇のできもののページ →click here

歯科定期検診 →click here